交通事故の過失割合に争いがあったり、損害の範囲や金額に争いがあったりした場合、示談交渉では解決に至らず、裁判に発展することもあります。裁判手続を利用することにはメリットとデメリットの双方があるので、裁判を検討する際は内容や流れをチェックしておきましょう。

本記事では、交通事故の裁判の概要や、裁判を起こすメリット・デメリット、民事裁判の一般的な流れ、交通事故で裁判を起こしたほうがよいケースについて解説します。

- 交通事故の損害賠償に関する訴訟は民事裁判

- 裁判では、損害賠償の算定基準が最も高い弁護士基準が採用される

- 示談交渉が進まない場合は時効を迎える前に裁判を起こすべき

交通事故の裁判は民事裁判と刑事裁判に分かれる

交通事故に関する裁判には、民事裁判と刑事裁判の2種類があります。民事裁判は、事故の当事者(もしくは遺族)が相手方に対して損害の賠償を求めて提起するものであるのに対し、刑事裁判は、国(検察官)が事故の加害者に対する処罰を求めて提起するものです。どちらも、当事者又は検察官による提訴・起訴によって裁判所に係属することになりますが、別個の手続ですので、必ずしも片方の裁判がもう一方の裁判に影響するとは限りません(ただし、刑事裁判の結果は、事実上、民事裁判の審理においても重視される傾向にあります。)。※ 稀に、事故の加害者が被害者に対して、債務不存在の確認訴訟(民事裁判)を提起する場合もありますが、下記の説明では割愛します。

ここではそれぞれの裁判の概要について解説します。

民事裁判とは?

交通事故における民事裁判とは、事故の相手方に対する損害賠償請求を裁判所に認容してもらうことを目的として提訴する手続のことです。

通常、損害賠償額を決める際は、まず加害者と被害者の間で交わされる示談交渉が行われによって決定されますが、損害賠償額に不服があったり、過失割合に納得がいかなかったりして交渉が決裂した場合、解決が裁判によって争われ持ち越されることがあります。

民事裁判は、過失割合や損害額、損害の範囲を裁判所に判断してもらうため、当事者双方がそれぞれの主張を展開するとともに、証拠を収集・提出する必要があります。ときには、事故の当事者や目撃者に対する尋問手続が行われることもあります。もっとも、あらゆる民事裁判が判決に至るということはなく、裁判所が当事者双方に対して和解案を提示し、同和解案に当事者が応じることにより終了することもあります(これを「裁判上の和解」といいます。)。どのような和解案が示されるかは裁判官によるところですが、裁判官は、和解案を提示する前に当事者双方から出された主張や証拠を検討した上で和解案を提示しますので、どれだけ丁寧に訴訟活動を行ってきたかが重要な影響を及ぼすということになります。

刑事裁判とは?

交通事故における刑事裁判とは、加害者に科す刑事責任を決定する手続のことで、検察官が加害者(被疑者)を起訴することによって係属し始まります。裁判法廷で審理される内容は、加害者(起訴された人のことを「被告人」といいます。)が有罪か無罪か、有罪であれば刑の重さ(量刑)はどのくらいか、という点です。ただし、あらゆる交通事故において、加害者の刑事責任が問われるわけではなく、重大な結果が発生した事案や加害者の過失の程度が大きい事案など、一部の事案に限られますし、略式裁判という簡易な手続が用いられて罰金刑が科されることも多いところです。

刑事裁判で審理されるのは加害者の刑事責任罪に関することだけなので、加害者への損害賠償請求を裁判所に認めてもらうためには別途、前述した民事裁判を提起する必要があります。なお、当該交通事故が加害者の故意の犯罪行為によって引き起こされ、その結果、被害者が死傷した場合には、損害賠償命令制度という手続を利用することができます(あくまで、「故意」による行為が対象ですので、「過失」によって引き起こされた交通事故事案は損害賠償命令制度の対象外ということになります。)。損害賠償命令制度とは、刑事裁判を行った裁判所と同じ裁判所が損害賠償の審理を行う制度であり、刑事裁判が終了した後から開始されるのですが、原則として4回以内の審理で結論を出すことになっているので、通常の民事裁判よりも簡易・迅速に解決できるという特徴があります。

交通事故民事裁判のメリット

交通事故を民事裁判で解決する場合、主に損害賠償額や弁護士費用の請求面でメリットがあります。また、拗れた紛争をきちんと解決する手段としても有用なので、示談交渉がなかなか進まない場合には積極的に民事裁判手続の利用を検討してよいと思います。

ここでは交通事故の民事裁判を提起するメリットを3つご紹介します。

弁護士基準での損害賠償を得られる

損害賠償額を計算する基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。一般的に、このうち、最も基準が低いのが必要最低限の補償を目的とした自賠責基準で、最も高いのが過去の裁判例を基にした弁護士基準ということになります。

民事裁判においては、弁護士基準で損害賠償額を算定して請求することになりますし、早期解決のために譲歩を余儀なくされるといったこともありませんので(裁判手続でも和解交渉が行われることはありますが、裁判前の示談交渉時と比べて譲歩の程度は少なくなることが多いといえます。)、総じて、保険会社との示談交渉で提示される和解案よりも多額の賠償金を確保できる可能性があります。

弁護士費用を請求できる

交通事故の示談交渉は弁護士に依頼することもできますが、示談交渉の時点では、弁護士費用特約などを利用しないかぎり、弁護士費用は依頼者の自己負担となるのが原則です。示談交渉段階で、相手方の保険会社に対して弁護士費用の賠償を求めても、応じてもらえることはほぼありません。

一方、民事裁判では、損害賠償の範囲に弁護士費用も含めて請求することが一般的です。民事裁判では、弁護士費用全額の賠償が認められるというケースはほぼなく、裁判所が認容した賠償額のおよそ10%程度の弁護士費用の賠償が認められることが多いといえます。

紛争の解決を目指せる

示談交渉において解決を図るためには、事故の当事者同士が話し合い、賠償額について合意する必要があります。しかし、事故状況について当事者の認識に齟齬がある場合や車の修理費の金額等の損害額を巡って争いがある場合には、合意に至ることができず、示談交渉が拗れてしまうことは少なくありません。

一方、民事裁判手続では、最終的に裁判官が判決を下しますので、当事者同士で合意する必要はありません。裁判官が当事者双方の主張と証拠に照らして公平に判断しますので、当事者の納得にもつながりやすいというメリットもあります。

交通事故民事裁判のデメリット

交通事故の民事裁判には、上述したメリットがある反面、訴訟提起には相応の手間と時間、費用(訴訟費用や弁護士費用)を要するというデメリットがあります。

また、訴えたからといって必ず勝訴できるとは限らない点(自身が望むどおりの判決を得られるとは限らない点)にも注意が必要です。以下では、交通事故の裁判を提起した場合に想定されるデメリットを3つご紹介します。

裁判の手続に手間と時間がかかる

裁判を提起するには、訴状を作成し、必要な証拠を揃えて、裁判所に提出する必要があります。訴状は、民事訴訟法の定めに則って作成しなければなりませんし、事故の状況や損害の内容と金額を証する証拠書類を揃えなければなりませんので、かなりの手間と時間が必要になります。

また、訴えを提起してから判決が下されるまでには、相当な月日がかかります。具体的に要する月日はケースバイケースであり、一概に示すことはできませんが、令和2年終局事件における交通損害賠償の民事裁判の平均審理期間は13.3カ月となっており、平均して1年以上の期間を要していることがわかります。

(参考:裁判所 『【資料2-1-1】 事件類型別事件状況(民事第一審・行政第一審・家裁人事)①(令和2年終局事件)』P1)

費用がかかる

裁判を提起するには、裁判所に納める印紙代などの手数料(訴訟費用)が必要になりますし、弁護士に依頼する場合には別途、弁護士費用も必要になります。

訴訟費用は、民事訴訟法第61条の規定により、敗訴した側が負担することになっていますし、前述したとおり、弁護士費用も相手方に請求することが可能ですが、一部勝訴の場合には、訴訟費用の一部を自身で負担することになりますし、弁護士費用は原則として認容された賠償額の10%程度しか相手方に負担させることができません。

また、万が一、全部敗訴した場合には、訴訟費用や弁護士費用は全て自己負担となってしまいます。

(参考:e-Gov法令検索『民事訴訟法』)

敗訴する可能性もある

裁判所は、証拠に基づいて事実を認定します。そのため、自身で揃えて提出した証拠書類が不足していると、照明不十分と判断されて主張を認めてもらえず、、希望の請求額が認容されない敗訴してしまう可能性があります。一部または全部敗訴した場合、原告側の請求額が認容されない訴えが退けられてしまうため、損害賠償額は加害者側が提示してきた任意保険基準に基づくものになってしまう可能性がありいます。

前述のとおり、損害賠償額は一般的に任意保険基準<弁護士基準となるため、受け取れる損害賠償金が少なくなってしまうおそれがあります。

また、前述したとおり、敗訴した場合は、敗訴の程度に応じて、訴訟費用や弁護士費用を一部又は全部、自己負担することにつながる点にも注意が必要です。

交通事故の民事裁判における一般的な流れ

交通事故で民事裁判を提起する場合、訴状の作成・提出からスタートし、複数回にわたる主張書面の提出や証拠の追加提出を経て、口頭弁論や証人尋問、本人尋問などを行う流れとなります。

先でも説明したとおり、訴訟提起には所定の手続が必要になる上、判決が出るまでにかなりの日数を要するので、あらかじめ基本的な流れを押さえておきましょう。

裁判所に訴状を提出する

裁判を提起するには、まず原告側が訴状を作成し、裁判所に提出する必要があります。訴状には、民事訴訟法第131条及び民事訴訟規則第53条に基づいて、以下のような項目を記載することになります。

- 訴状を提出する裁判所(裁判管轄のある裁判所名)

- 弁護士が代理人となる場合、弁護士の氏名・事務所所在地・電話番号等

- 原告・被告の住所・氏名

- 訴訟物の価額

- 貼用印紙額

- 請求の趣旨

- 請求の原因

- 請求を理由づける事実

- 証拠方法

4はその裁判で原告が裁判所に判断を求める目的物の価額(交通事故の場合は、損害賠償請求額)損害賠償請求する金額のことです。裁判所に納める手数料の額はこの訴訟物の価額によって決まります。

5は裁判所に納める印紙額を記載します。

6は請求内容を簡潔に記したものです。

7.8は請求の趣旨を特定するのに必要な事実と請求の趣旨を根拠づける事実を記載します。

訴状は、原告自身で作成することも可能ですが、不備があると受理されませんし、なにより、上記のうち、請求の原因や請求を理由づける事実を漏れなく記載するには専門的な知識が必要になりますので、弁護士に依頼して作成してもらうのが安心です。

主張書面や証拠を提出する

訴状と証拠を裁判所に提出すると、被告にもそれらが送達されて(そのため、裁判所には、正本・副本の2つの訴状と証拠を2部ずつ提出することが必要です。)、裁判が係属することになります。裁判が係属すると、一般的には、口頭弁論(公開の法廷において、原告・被告や弁護士が事前に提出した証拠書類に基づいて主張を述べる手続のこと)が行われますが、被告側が答弁書を提出することなく欠席した場合を除き、1回の口頭弁論だけで裁判手続が終結することはありません。

口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続が継続して行われ、原告と被告は、これらの手続に応じて、適宜、主張書面を作成して提出したり、証拠を追加で提出したりすることになります。

裁判所からの和解勧告を受ける

民事訴訟法第89条の規定により、裁判所は、訴訟の程度にかかわらず、和解を試みることができます。これを和解勧告といいます。

簡易裁判所においては、第1回口頭弁論期日から、司法委員の補助のもと、和解協議を行うことは珍しくありませんが、地方裁判所においては、ある程度、原告・被告双方による主張や立証がなされた後の段階で、裁判所の心証(判決になった場合の見通し)が開示されて、和解勧告が行われるのが一般的です。※ 請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所が、140万円を超える場合には地方裁判所が第一審の裁判を担当します。

なお、和解勧告はその名のとおり、あくまで裁判所が当事者に勧めるものにすぎず、和解を強制するものではありません。そのため、裁判所が示した和解案に納得できなければ拒否することはもちろん可能です。もっとも、和解勧告に応じた場合、早期の紛争解決による時間とコストの節約が見込めるというメリットがありますし、判決に至った場合と比較して柔軟な内容で解決することができるというメリットもあります。

ただ、一度和解勧告を受け入れて裁判上の和解が成立すると、その紛争で再び訴訟を起こすことは原則としてできないので、和解勧告に応じるかどうかは慎重に検討する必要があります。

(参考:e-Gov法令検索『民事訴訟法』)

証人尋問や本人尋問を行う

和解勧告を受け入れなかった場合、必要に応じてさらに主張書面や証拠の提出が求められ、その後に尋問手続が行われることが一般的といえます(ただし、ドライブレコーダーの映像等から事故状況が明白である場合など、尋問が不要と判断されることも少なくありません。)。

尋問には、事故の目撃者など事故当事者以外の第三者を対象として行われる証人尋問と、原告・被告を対象として行われる本人尋問の2つがあります。どちらの場合も、尋問期日に裁判所において述べられたことは全て証拠として取り扱われるため、証言には細心の注意を払う必要があります。嘘をついてはならないことは当然ですが、記憶が曖昧な事実を安易に認めたり、質問に対して適切に回答しなかったりすると、不利に判断されることにつながります。

なお、尋問の実施に先立って、原告または被告は、証拠申出書を裁判所に提出し、誰を尋問するか、尋問によってどんな事実を立証する予定かを明らかにするとともに、尋問予定時間や尋問事項も提示する必要があります。ただし、証拠申出書を提出すれば、必ず尋問が認められるわけではなく、裁判所の判断によって却下されることもあるので、注意が必要です。

判決を受ける

尋問手続終了後に、再度、裁判所から和解勧告がなされることがあります。この和解勧告を拒否した場合、直ちに判決期日が指定されることもありますが、その前に、尋問手続の結果を踏まえた主張を記載した最終準備書面の提出を求められること又は当事者が提出を求めることもあります。後者の場合、口頭弁論期日がもう1期日設けられて、最終準備書面を提出した後に、判決期日が指定されることになります。

なお、判決期日に出廷する必要はありませんので、実務上、当事者(又は代理人)が判決期日に出廷することは稀です。多くの場合、当事者(又は代理人)は、判決期日後に、裁判所に電話で問い合わせて判決内容を確認するか、後日、郵便で送達される判決書を読んで判決内容を確認することになります。

納得いかない場合は控訴や上告を検討する

第一審の裁判所が下した判決内容に納得できない場合、判決書を受領した(判決書が送達された)日の翌日から起算して2週間以内に、判決を下した裁判所に控訴状を提出して控訴することができます。控訴審は、第一審が簡易裁判所だった場合は地方裁判所、地方裁判所だった場合は高等裁判所が担当することになりますにそれぞれ申し立てることになります。

なお、控訴審の判決にも納得できない場合は、高等裁判所(地方裁判所に控訴した場合)または最高裁判所(高等裁判所に控訴した場合)に上告することが可能ですが、上告理由は限定されていますので、上告するケースは少ないといえます。控訴の場合は控訴申立書や控訴趣意書、上告の場合は上告申立書や上告趣意書を提出することになります。

交通事故で裁判を起こしたほうが良いケース

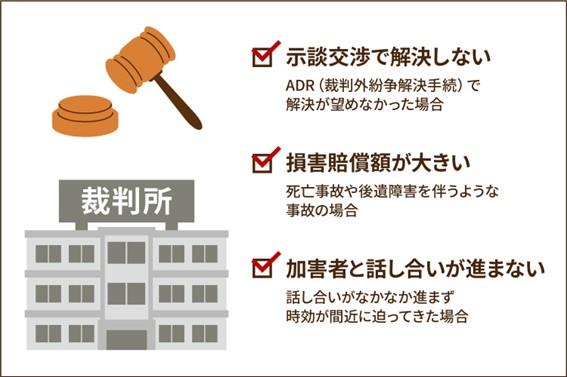

先で説明したとおり、裁判には一定の手間や時間、費用がかかるので、すべての交通事故事案において、裁判を提起することがよいというものではありません。ただ、示談交渉が難航しているケースや、損害賠償額が大きいケースでは、裁判手続を利用するメリットは大きいといえます。

ここでは交通事故で裁判を提起したほうがよいケースを3つご紹介します。

示談交渉で解決しない場合

交通事故における損害賠償額請求は、まずは基本的に示談交渉によって決定するのが一般的な流れでします。ただ、当事者双方の主張に食い違いがあると、交渉がなかなか進まず、解決までにかなりの時間を要してしまうことがあります。このような場合には、示談交渉を続けても徒に時間が経過するだけで、なかなか解決に至りませんので、早々に示談交渉を打ち切って裁判を提起することを検討してよいと思います。

なお、交渉が難航した場合はADR(裁判外紛争解決手続)を利用して解決を目指すという方法もありますが、ADRでは解決のあっせんや調停、仲裁がメインとなるため、解決に対する強制的な執行力はありません。そのため、示談交渉でもADRでも解決できなかった場合は、執行力を有する裁判手続での解決を図るほかないといえます。

損害賠償額が大きい場合

死亡事故や後遺障害を伴うような事故の場合、単純な傷害事故よりも損害賠償請求額が多額になります。

このような事故の場合、被害者側が請求する額と加害者側の保険会社が提案する示談内容の乖離が大きくなりがちです。また、この乖離を埋めるために交渉を続けても、予想以上に示談交渉が長引いたり、納得する結果を得られない場合は少なくありません。そのため、早々に裁判を提起して解決を目指したほうが、結果として早期に解決できる、納得する結果を得られることにつながります。

なお、民事裁判を提起して判決を得ると、認容された損害額に対する遅延損害金(年3%の割合)や同損害額に応じた弁護士費用の賠償も認められますので、最終的に獲得できる金額が大きくなるというメリットもあります。

消滅時効期間が経過しそうな場合

不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知ったときから3年間(人の生命または身体を害する事故の場合は5年間)で時効により消滅してしまいます(これを消滅時効といいます。)。

そのため、示談交渉で話し合いがなかなか進まず、時効が間近に迫ってきた場合は、裁判で早期解決を目指すことを検討しましょう。

なお、裁判上の請求を行っている間は、その事由が終了するまで時効の完成が猶予されます。

例えば、時効まで1年を切った状態で裁判を起こした場合、判決までに1年以上の時間が経過したとしても、途中で時効とはなりません。

(参考:e-Gov法令検索『民法』)

まとめ

交通事故の損害賠償額はまず基本的に示談交渉を行うのが一般的でで決めますが、当事者の主張が激しく対立していて示談交渉が円滑に進まない場合や損害額が大きい場合には、民事裁判を提起して解決を目指すこともあります。

裁判手続を利用すると、裁判所が判断するために納得感を得やすい、弁護士費用の一部を相手方に請求できるといったさまざまなメリットがあります。一方で、裁判手続に手間と時間、費用がかかる、敗訴する可能性があるといったデメリットもあります。そのため、裁判手続を利用するかどうかは、慎重に判断することをお勧めします。

もし、裁判手続を利用して解決したいとお考えの場合には、自身で裁判手続に対応することは容易ではありませんので、弁護士に依頼するのが無難だと思います。

琥珀法律事務所では、事案ごとの個別事情を丁寧にヒアリングし、豊富な経験と実績の下、ご納得いただける解決策をご提案いたします。

交通事故で裁判を提起するかどうか悩んでおられる方や、裁判手続をお任せしたいという方は、弊所にお気軽にご相談ください。

【経歴】

| 2008年 | 弁護士登録 |

| 2010年 | 主に労働事件を扱う法律事務所に入所 |

| 2011年 | 刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる |

| 2012年 | 琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当 |

| 2014年 | 青梅市役所法律相談担当 |

| 2015年 | 弁護士法人化 代表弁護士に就任 |

| 2022年 | 賃貸不動産経営管理士試験 合格 2級FP技能検定 合格 宅地建物取引士試験 合格 |

| 2024年 | 保育士試験 合格 (令和5年後期試験) 競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験) |

| 2026年 | 貸金業務取扱主任者試験合格(2025年試験) |

【その他のWeb活動】

- ブログ:弁護士川浪芳聖の「虎穴に入らず虎子を得る。」

- Facebook:川浪 芳聖のフェイスブックページ