交通事故の示談交渉でトラブルになりやすいのが、事故の過失割合です。過失割合は損害賠償額に影響するので、加害者側が自らにとって有利な過失割合を主張するケースも多々あります。

提示された過失割合が正しいかどうかわからない、提示された過失割合に納得できないという方は相当数おられると思います。

この記事では、交通事故における過失割合の意味や、過失割合で揉めやすい理由、事故類型別の過失割合の例、過失割合に納得できない場合の対処方法を紹介します。

- 交通事故の過失割合は賠償金額に大きく影響するポイント

- 過失割合の決定に警察は関与せず、示談交渉によって決まる

- 過失割合で揉めたら、交通事故に強い弁護士に相談することが大切

交通事故における過失割合とは?

交通事故の損害賠償において、当事者の一方だけに過失が認められるケース(無過失事故)は多くありません。交通事故の多くは、当事者双方の過失が相まって発生することが多いのが実情です。

そのため、交通事故の示談交渉では、事故状況等に照らして、加害者・被害者それぞれの過失割合を決定する必要が生じることがほとんどです。例えば、加害者の過失が80%、被害者の過失が20%と認められた場合、過失割合80対20(または8対2)と表現します。

ここでは、過失割合の決め方や、示談交渉の流れについて解説します。

過失割合の決め方

示談交渉段階において、過失割合を決めるのは事故の当事者である加害者・被害者です。

事故後は示談交渉を行い、心身の苦痛に対する慰謝料や、働けない期間の休業損害、後遺症(後遺障害)による逸失利益などの金額について話し合います。その争点の一つとして、加害者・被害者それぞれの過失割合も決定することになります。

実際には、加害者・被害者本人が示談交渉に臨むわけではなく、保険会社の担当者や依頼を受けた弁護士が代わりに交渉することが一般的です。

過失割合を決める流れ

示談交渉において、過失割合を決める流れは以下のとおりです。

- 事故の状況や態様について、ドライブレコーダーの記録などを基に当事者間で認識を共有する

- 東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号」や過去の裁判例等を参考にして、基本過失割合を確認する

- 必要な場合は、事故の個別具体的な事情を考慮し、基本過失割合から修正する

- 当事者それぞれの納得が得られた場合は、過失割合を確定する

過失割合は、加害者・被害者の合意しなければ確定しません。過失割合について合意できず、示談交渉がなかなかまとまらないケースも散見されます。このように、当事者間で合意できない場合には、裁判等の法的手続による解決を検討することになります。

過失割合を決めるときに揉めるのはなぜ?

過失割合を決めるときに、加害者・被害者の間でトラブルになりやすい理由は3つあります。

- 賠償金に大きく影響するから

- 見解に食い違いがあるから

- 警察は関与せず示談交渉で決まるから

特に、賠償金に大きく影響するという点で、加害者と被害者の主張が対立しやすいといえます。

賠償金に大きく影響するから

1つ目の理由は、賠償金への影響が大きいからです。

民法が定める不法行為には、過失相殺という考え方があります。過失相殺とは、不法行為において被害者側にも過失があった場合、その過失に相当する分を損害賠償額から差し引くことです(722条2項)。

例えば、加害者の過失が80%、被害者の過失が20%の場合、被害者は自らの過失(20%)を差し引き、残りの80%について損害賠償を請求します。加害者の過失が60%、被害者の過失が40%の場合は、損害賠償額は60%です。

このように過失割合によって損害賠償額が大きく変わることから、示談交渉で揉めやすいポイントの一つになっています。

(参考: 『民法』)

見解に食い違いがあるから

2つ目の理由は、事故状況についての見解が食い違うケースです。

交通事故の過失割合を決定するにあたっては、東京地裁民事交通訴訟研究会が編集した「別冊判例タイムズ38号」や過去の裁判例が参考にされます。しかし、これらに基づいて過失割合を決定するには、その前提として事故状況がある程度判明していなければなりません。事故状況についての認識に食い違いがあり、事故状況を特定できない場合には、上記に基づいて過失割合を算定することができませんので、結果として、相手方の合意に至らない可能性は高くなります。

示談交渉で揉めないためには、事故状況を特定できるような客観的証拠(ドライブレコーダーの映像、損傷部位の写真等)を確保しておくことが重要ということになります。

警察は関与せず示談交渉で決まるから

3つ目の理由は、過失割合の認定に警察は関与せず、当事者同士の示談交渉において決まるからです。

警察は交通事故の通報を受けると、事故現場に駆けつけて事故状況を調査し、物件事故報告書や実況見分調書などの書類を作成します。しかし、警察が作成するこれらの書類は、事故の過失割合を決定するにあたって参考になりますが、警察が事故の過失割合を決定するわけではありません。

過失割合は、当事者同士の話し合いによって決まるため、トラブルが絶えない原因の一つとなっています。

交通事故における過失割合の例

ここでは、東京地裁民事交通訴訟研究会が編集した「別冊判例タイムズ38号」の認定基準を用いて、以下の事故類型(交差点・横断歩道での事故)における基本過失割合を紹介します。

- 自動車と歩行者による事故

- 自動車とバイクによる事故

- 自動車同士による事故

それ以外の事故類型については、交通事故に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。

自動車と歩行者による事故

自動車と歩行者による事故では、基本的に自動車側の過失割合が重くなります。

事故類型別の過失割合は以下のとおりです。

| 事故類型 | 状況 | 自動車 | 歩行者 |

| 信号機がある横断歩道 | 歩行者が青で横断、 自動車が赤で直進 | 100% | 0% |

| 歩行者が黄で横断、 自動車が赤で直進 | 90% | 10% | |

| 歩行者が赤で横断、 自動車が赤で直進 | 80% | 20% | |

| 信号機がない横断歩道 | 100% | 0% |

自動車とバイクによる事故

道路交通法上、バイク(二輪車)は自動車と同じ車両に分類されます。しかし、自動車とバイクによる事故では、基本的に自動車側の過失割合の方が重くなります。

事故類型別の過失割合は以下のとおりです。

| 事故類型 | 状況 | 過失割合:自動車 | 過失割合:バイク |

| 直進同士・出合い頭 | 自動車側の信号が赤、 バイク側が青 | 100% | 0% |

| 自動車側の信号が赤、 バイク側が赤 | 60% | 40% | |

| 自動車側の信号が青、 バイク側が赤 | 0% | 100% | |

| 右折車と直進車 (対向方向・信号機なし) | 自動車が直進、バイクが右折 | 30% | 70% |

| バイクが直進、自動車が右折 | 85% | 15% |

自動車同士による事故

自動車同士による事故の場合、歩行者やバイクと違って立場による差がありません。事故状況を正確に把握することが大切です。

事故類型別の過失割合は以下のとおりです。

| 事故類型 | 状況 | 過失割合:当事者A | 過失割合:当事者B |

| 直進同士・出合い頭 | A側の信号が赤、B側が青 | 100% | 0% |

| A側の信号が赤、B側が黄 | 80% | 20% | |

| A側の信号が赤、B側が赤 | 50% | 50% | |

| 右折車と直進車 (対向方向・信号機なし) | Aが直進、Bが右折 | 20% | 80% |

| 左折車と対向右折車 | Aが左折、Bが対向右折 | 30% | 70% |

過失割合を決める際に揉めやすいパターン

交通事故の過失割合は、長年にわたる判例や裁判例の積み重ねによって、基本となる認定基準が決まっています。しかし、実際の示談交渉では、過失割合をめぐってトラブルに発展することが多々あります。事故発生状況は様々であり、過失割合を正確に判断することが難しいケースも一定数存在します。

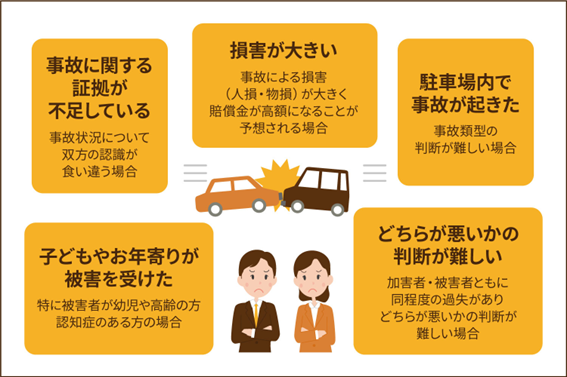

特に相手と揉めやすいのが、以下の5つのパターンです。

- 事故に関する証拠が不足している

- 損害が大きい

- 駐車場内で事故が起きた

- 子どもやお年寄りが被害を受けた

- どちらが悪いかの判断が難しい

事故に関する証拠が不足している

1つ目のパターンは、事故に関する証拠が不足しており、事故状況について双方の認識が食い違う場合です。どの基本過失割合を適用するかをめぐって、相手と揉める可能性が高くなります。

ドライブレコーダーの映像記録や事故発生状況を記録した写真(事故直後の写真)といった客観的証拠がない場合や第三者の目撃者の証言がない場合など、事故に関する証拠が不足している場合、事故当事者の言い分や認識に食い違いがあると、過失割合をスムーズに決めるのが困難になります。

損害が大きい

2つ目のパターンは、事故による損害(人損・物損)が大きく、賠償金が高額になることが予想される場合です。

このような場合、過失割合が賠償金の金額に影響する程度は大きくなります(例えば、賠償金が100万円の事案と1000万円の事案では、過失相殺による10%減額はそれぞれ10万円と100万円という差になって現れます。)。そのため、高額な賠償金が想定される示談交渉では、事故の当事者の主張は対立しやすくなる傾向にあります。

駐車場内で事故が起きた

3つ目のパターンは、事故類型の判断が難しい場合です。

特に駐車場内で起きた事故は、東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号」に掲載されている認定基準が極端に少ないため、事故類型に基づいて過失割合を決めることは容易ではなく、示談交渉で揉めやすくなっています。駐車場内での事故は、交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

子どもやお年寄りが被害を受けた

4つ目は、子どもやお年寄りが交通事故に遭った場合です。

特に被害者が幼児や高齢の方、認知症のある方の場合、事故状況についての証言を行っても曖昧だと判断され、簡単に信用されない可能性があります。

どちらが悪いかの判断が難しい

5つ目は、加害者・被害者ともに同程度の過失があり、どちらが悪いかの判断が難しい場合です。

例えば、過失割合が50対50になる事故類型として、以下のようなケースが挙げられます。

- 一方の車が狭路を直進し、もう一方の車が広路から直進車の向かう狭路に右折で進入して衝突した場合

- 追越が禁止されない交差点において、追越直進車が右折車に衝突した場合

こうした事故では、事故の当事者の被害者意識は互いに強く、示談交渉で揉める可能性が高くなります。

交通事故の過失割合で揉めたときの対処方法

交通事故の過失割合をめぐってトラブルになったら、以下の5つの方法で対処しましょう。

- 相手の保険会社と交渉する

- ADRに紛争解決を利用する

- 弁護士に相談・依頼する

- 調停を利用する

- 裁判で解決する

過失割合を決める方法は、示談交渉に限られません。示談交渉で合意に達しない場合には、その他の方法を検討することになります。しかし、裁判(訴訟)や調停といった方法は、一般の方にとってハードルが高いため、それらの方法を選択する場合には弁護士に相談することをおすすめします。

相手の保険会社と交渉する

示談交渉では、相手方の保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は反論し、妥協点を探していくという流れが一般的です。基本的には、保険会社の担当者との交渉を通じて、過失割合を決めていく必要があります。

なお、上記の交渉過程において、相手方保険会社とトラブルに至った場合には、一般社団法人日本損害保険協会が運営する「そんぽADRセンター」に相談し、紛争解決のサポートを受けるという方法があります。同センターへの相談や苦情・紛争解決手続にかかる費用は原則として無料です。

ADRに紛争解決を利用する

相手方保険会社と交渉を続けても合意に至る見込みが低いと判断した場合、示談交渉を打ち切って、裁判手続の利用を検討することになります。しかし、できれば裁判にはしたくないという方は一定数おられます。

そんな方におすすめなのが、ADR(裁判外紛争解決手続)です。ADRとは、裁判によらずに民事上のトラブルを解決するための手続を意味します。

ADRなら、裁判を起こすことなく、公平中立な立場にある各分野の専門家に和解に向けた支援を受けることが可能です。交通事故の場合、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが主催するADRや公益財団法人交通事故紛争処理センターが主催するADRがよく利用されています。ただし、相手が話し合いに応じない場合は効果がないという欠点や、話し合いの結果に法的拘束力がないという欠点もがあります。

(参考: 『法的トラブル解決には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」』)

弁護士に相談・依頼する

交通事故の過失割合をめぐる示談交渉が難航した場合、弁護士に相談することも積極的に検討してよいと思います。弁護士に相談することで過失割合についての見通しを得ることは可能ですし、過失割合に関する自身の認識が間違っているかどうか(相手方の提案が適切かどうか)について判断できることにもつながります。また、自身で示談交渉を進める自信がない、時間がないといった場合には、弁護士に依頼することで示談交渉を一任でき、過失割合のみならず、怪我の治療費や慰謝料といった賠償金に関する交渉を適切に進めることが期待できます。

特に、交通事故で大きな怪我をした方にとっては、安心して治療に専念するためにも弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

弁護士に依頼する場合のデメリットは、弁護士費用の支払いが必要になるという点ですが、加入している自動車保険に弁護士費用特約(弁護士特約)が付帯している場合は、保険契約の範囲内で(一般的に300万円が上限に設定されています。)費用負担は不要になりますので、このデメリットは解消されることが多いといえます。

調停を利用する

示談交渉が決裂した場合は、裁判(訴訟)の前段階である調停という手続によって、紛争解決を図る方法もあります。調停とは、民事調停手続とも呼ばれ、”裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続”のことです。

調停では、公平中立な立場にある調停委員が、当事者それぞれの話を聞いて、円満解決を目指します。そして、調停が成立すると調停調書が作成されることになりますが、この調書には判決と同様の法的な効力があります。万が一、相手が調停調書の内容に従わない場合、財産の差し押さえなどの強制執行が可能になります。

ただし、調停はあくまで話し合いによる解決を目指す手続ですので、当事者のいずれか一方が納得しない場合には不成立となってします。要するに、必ずしも終局的な解決を図ることができるものではないという点がデメリットといえます。

裁判で解決する

示談交渉が決裂した場合、裁判手続を利用して解決を図ることは一般的によく行われています。ただし、本人で裁判手続を進めることは簡単ではありませんので、裁判手続を利用する場合には、事実上、弁護士に依頼することが必要になるといえます。なお、裁判をするかどうかを判断するにあたって、以下の3つの観点から検討することが重要です。

- 裁判によって十分な金額の賠償金を獲得できそうか

- 裁判にかかる費用・労力・期間は許容範囲内か

- 裁判が進行する途中で、両者が和解できる可能性はあるか

裁判手続を利用して確定判決を得ることができても、相手方が任意保険に加入しておらず、かつ、資力も不十分(差し押さえるべき財産がない)といった場合には、賠償金を回収できないという結果になることは珍しくありません。差し押さえるべき財産を有していない相手方に対して強制執行をしても、回収できないためです。また、裁判には一定の労力と時間が必要になります。弁護士に依頼した場合、自ら裁判をする場合(これを本人訴訟といいます。)に比べて、これらの労力と時間を大幅に節約できますが、弁護士との打ち合わせや相手方から提出された書面の確認等に時間と労力がかかりますので、これらをゼロにすることはできません。最後に、裁判では、ある程度審理が進んだ段階で、裁判所から和解案が提示されるのが一般的です。そのため、賠償金の金額などのポイントに加えて、将来的な和解の可能性も含め、総合的に裁判を起こすメリットを検討する必要があります。

まとめ

交通事故の過失割合とは、事故に対する加害者・被害者の過失(責任)を数字で表したものです。過失割合は、原則として、事故の当事者が話し合い(示談交渉)を通じて決定します。しかし、過失割合は損害賠償額に大きく影響するため、過失割合をめぐってトラブルになるケースは少なくありません。

示談交渉を自ら進める自信のない方、示談交渉をする時間を確保しにくい方、示談交渉がまとまらない方は、弁護士への相談・依頼を積極的に検討しましょう。琥珀法律事務所では、多数の交通事故事件を取り扱ってきた経験を生かして、適切な解決を図ることができるように誠実に対応しますので、お気軽にご相談ください。

【経歴】

| 2008年 | 弁護士登録 |

| 2010年 | 主に労働事件を扱う法律事務所に入所 |

| 2011年 | 刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる |

| 2012年 | 琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当 |

| 2014年 | 青梅市役所法律相談担当 |

| 2015年 | 弁護士法人化 代表弁護士に就任 |

| 2022年 | 賃貸不動産経営管理士試験 合格 2級FP技能検定 合格 宅地建物取引士試験 合格 |

| 2024年 | 保育士試験 合格 (令和5年後期試験) 競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験) |

| 2026年 | 貸金業務取扱主任者試験合格(2025年試験) |

【その他のWeb活動】

- ブログ:弁護士川浪芳聖の「虎穴に入らず虎子を得る。」

- Facebook:川浪 芳聖のフェイスブックページ