示談交渉において、相手方から提示された過失割合に納得がいかない方は一定数おられるものと思います。

交通事故の損害賠償額は、加害者と被害者それぞれの過失割合に大きく影響されます。そのため、事故の原因の大部分が自身の側にあることを認識しつつも、あえて有利な過失割合を繰り返し主張する加害者もいます。

示談交渉における「ゴネ得」を防ぐには、被害者自身も過失割合の仕組みについて正しい知識を持っておくことが大切です。

この記事では、加害者が過失割合のゴネ得を狙う理由や、不当な過失割合を提示された際の対応方法、一般的な過失割合の決め方について紹介します。

- 加害者が実際の事故状況を度外視した過失割合を主張する可能性がある

- 過失割合の「ゴネ得」を防ぐには、ドラレコの映像や刑事記録などの証拠確保が重要

- 自分で対処するのが難しい場合、交通事故に強い弁護士への依頼がおすすめ

交通事故における過失割合のゴネ得とは?

交通事故の状況によっては、加害者だけでなく、被害者にも一定の過失(責任)が認められる可能性があります。その場合は、加害者側と被害者側の話し合い(示談交渉)によって、双方の過失割合を決めることになります。

過失割合は、交通事故の損害賠償額に大きく影響するため、事故当事者の間でトラブルになりやすい問題の一つです。ここでは、交通事故における過失割合の意味や、注意したい過失割合の「ゴネ得」について解説します。

交通事故における過失割合の意味

交通事故における過失割合とは、加害者・被害者それぞれの事故に対する責任の度合いのことです。

交通事故では、追突事故(もらい事故)などの例外を除いて、加害者と被害者の過失割合が10対0(100対0)になるケースは珍しく、ほとんどのケースでは当事者の双方に過失が認められます。このように、当事者双方に一定の過失が存在する事故の場合、基本的には、過失割合の大きい一方当事者(加害者)が契約している保険会社の担当者から、被害者に対して過失割合が提示されます。そして、この過失割合に被害者が納得しない場合は、示談交渉の場で話し合うことになりますが、示談交渉を続けても合意に至る見通しが立たないときは、訴訟手続で争うこともあります。

要するに、示談交渉においては、当事者双方が合意することによって過失割合が決まるのであって、合意が成立しない限り、過失割合は決まらず、示談交渉が進まないという硬直状態に陥る(早期解決が遠のく)ことになります。そのため、事故状況に照らして合理的といえる過失割合を一方当事者に提案することが早期解決を図るにあたって重要といえます。しかし、実際の示談交渉では、加害者の主張や認識を前提とした、被害者にとって不利な過失割合が提示されるケースも珍しくありません。

過失割合のゴネ得とは?

示談交渉でよくあるトラブルが、加害者側が事実を捻じ曲げ、実際の事故状況とは異なる過失割合を主張するケースです。

加害者が過失割合についてアレコレと主張または反論してくる理由は、自分にとって有利な過失割合を認めさせることで、加害者側がさまざまな利益を得られるからです。もちろん、加害者の主張に納得できない場合には、その主張に応じなければよいだけですが、そうすると、最終的な解決(示談成立または訴訟提起後の判決取得)にたどり着くまでに相当な時間を要することになってしまい、その分、被害者の救済が遅れることになるという構造的な問題があります。

こうした理由から、被害者側が示談交渉で折れることを期待し、過失割合の「ゴネ得」を狙う加害者が存在します。

加害者がゴネ得しようとするのはなぜ?

加害者が過失割合の「ゴネ得」を狙う理由は、大きく分けて2つあります。

- 損害賠償額を安くしたいから

- 示談を先延ばしにしたいから

特に多く見られるのが、損害賠償額の負担を減らすため、自らにとって有利な過失割合を押し付けようとするケースであり、加害者が任意保険に加入していないケース(すなわち、自賠責保険による補償を超える部分の損害を加害者が自己負担しなければならないケース)において、比較的多く見受けられるといえます。

損害賠償額を安くしたいから

交通事故の損害賠償実務には、双方の過失割合に応じて、お互いの賠償額を差し引く過失相殺という考え方があります(民法第722条2項)。例えば、過失割合が70対30の場合(被害者側の過失が30)、過失相殺がなされると、賠償額の30%が相殺されるため、被害者は自己に生じた損害の70%分しか損害賠償を請求できません。

加害者側にしてみれば、自身に有利な過失割合を認めさせることによって、損害賠償額を減らせるというメリットがあります。加害者側が事実と異なる過失割合を主張する場合があるのは、この過失相殺という仕組みによるものです。

示談を先延ばしにしたいから

また、過失割合にあれこれ注文を付けることで、示談交渉を意図的に長引かせようとする加害者も存在します。例えば、経済的な事情によって、損害賠償として支払うお金を用意できないケースです。加害者が任意保険に加入している場合には、このようなことは起こりがたいのですが、任意保険に加入していなかった場合、自賠責保険で補填されない部分は加害者の自己負担となるので、こういった時間稼ぎがなされる可能性があります。

前述のとおり、交渉段階においては、過失割合は加害者・被害者双方の合意によって決まります。いずれかの当事者が、一方的に過失割合を決めることはできません。この仕組みを悪用して、加害者側が賠償金の支払いの先延ばしを狙う場合があるということです。

言い分や認識に違いがあるとき

上記のゴネ得の場合以外では、当事者の互いの言い分や認識に食い違いがあるときも、結果として過失割合についての合意が成立するまでに時間を要する傾向にあるといえます。例えば、どちらかが事故状況について勘違い・記憶違いをしているケースです。しかし、このようなケースであっても、ドライブレコーダーの映像等の客観的な証拠があれば、誤解している方が認識を改めることにより、早期解決に至ることはよくあります。

その他、当事者双方の認識に食い違いがなくても、当事者の双方または一方が「相手が悪い」、「自分の過失の方が小さいはずだ」等と強く思い込んでいるようなケースでは、交渉で合意できず、裁判手続に至ることが少なくありません。

過失割合でゴネ得しようとする加害者への対応方法

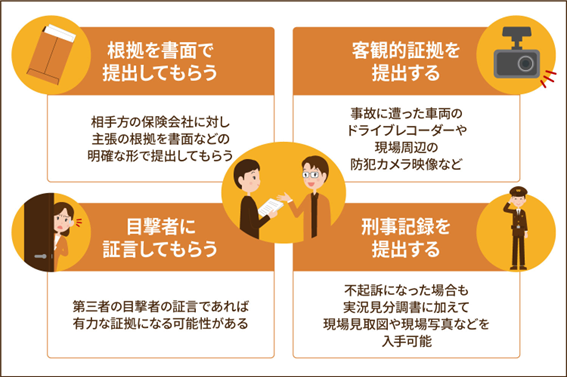

示談交渉において、加害者側が過失割合の「ゴネ得」を狙ってきた場合、以下の4つの方法で対処しましょう。

- 根拠を書面で提出してもらう

- 客観的証拠を提出する

- 目撃者に証言してもらう

- 刑事記録を提出する

事故に遭った直後から、事故状況に関する証拠を保全しておくと、示談交渉を有利に進めることが可能です。

根拠を書面で提出してもらう

加害者の「ゴネ得」を防ぐポイントの1つ目は、相手方に対し、主張の根拠を書面などの明確な形で提出してもらうことです。過失割合を主張する根拠が分かれば、反論するための方針を立てやすくなります。

相手方が主張の根拠を明確にしない、書面での説明を拒否するといった場合は、相手方が合理的な根拠なく、無理な過失割合を主張している可能性が高いといえます。このような場合には、早期に示談交渉を打ち切って、裁判手続を利用して解決を図ることを検討してもよいでしょう。

客観的証拠を提出する

2つ目のポイントは、事故状況をはっきりと確認できるような客観的証拠を提出することです。過失割合についての話し合いで使える証拠として、事故に遭った車両のドライブレコーダーや、現場周辺の防犯カメラなどの映像が挙げられます。

映像記録が残っていれば、事故状況を確認し、適切な過失割合を主張することが可能です。ただし、現場周辺の防犯カメラの映像については、その管理者に依頼しても提供してもらえないことが少なくありません(「警察から求められれば提出するが、防犯上の理由により、個人からの提出要望には応じられない」等と言われて拒否されることが多いといえます。)。したがって、現実的には、ドライブレコーダーの映像が極めて重要ということになります。なお、ドライブレコーダーがない場合は、次善の策として、事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくとよいでしょう。また、事故当事者の車両にドライブレコーダーが装着されていなかったとしても、先行車両や後続車両にドライブレコーダーが設置されていて、そのドライブレコーダーに事故の映像が記録されていることは珍しくありませんので、事故に遭った場合には、立ち止まってくれている先行車両や後続車両の運転手にドライブレコーダーの有無を確認したり、連絡先を聞いておくことも検討しましょう。

(参考: 『交通事故にあったらまずどうする?』)

目撃者に証言してもらう

3つ目のポイントは、交通事故の目撃者に連絡し、証人になってもらうことです。

目撃者による証言は、交通事故の示談交渉や民事裁判において、重要な証拠となり得ます。特に加害者や被害者と利害関係のない、第三者の目撃証言であれば、証明力が高いと評価される可能性があります。相手方とのトラブルになる可能性を想定し、事故の目撃者を確保しておきましょう。

ただし、目撃者を後で探し出すのは難しいため、事故直後の段階で、通行人などの目撃者の連絡先(氏名や電話番号など)を聞いてメモを残しておくとよいと思います。事故に遭った車両や相手方の車両にドライブレコーダーが装着されている場合には、その必要性は低いといえますが、装着されていないときは、第三者の証言は重要になります。

刑事記録を提出する

4つ目のポイントは、刑事記録を提出することです。

警察は交通事故の通報を受けると、現場を捜査し、物損事故報告書や実況見分調書などの刑事記録を作成します。また、人身事故で加害者が起訴された場合は、起訴状や判決文(または略式命令書)、関係者の供述調書など、さらなる刑事記録を確保することが可能になります。

一方、人身事故で加害者が不起訴になった場合、開示を受けることができる刑事記録は限られますが、実況見分調書に加えて、現場見取図や現場写真などの客観的な証拠を入手する余地はあります。ドライブレコーダーなどの映像や、目撃者による証言がない場合は、警察による刑事記録を活用し、過失割合の交渉を行いましょう。

一般的な過失割合はどのくらい?

加害者による「ゴネ得」に対処するには、過失割合の決め方について、被害者側が正しい知識を持っておくことも大切です。

過失割合の認定基準として、東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号」が交通事故賠償実務において重視されています。そこでは、過失割合の基準となる基本過失割合(基本割合)と、個々の事故状況に基づく修正要素の2点が設定されています。

少なくとも、基本過失割合について大まかに把握しておくと安心です。ここでは、車対車や車対バイクなど、車両の種類別に基本過失割合の考え方を説明します。

車対車

車対車の事故の場合、事故状況によって以下の基本過失割合が設定されます。

| 事故状況(一例) | 過失割合 | |

| 信号のある交差点における直進同士・出合い頭の事故 | 加害者側が赤信号、被害者側が青信号 | 100対0 |

| 加害者側が赤信号、被害者側が黄信号 | 80対20 | |

| 加害者側・被害者側がいずれも赤信号 | 50対50 | |

| 信号のある交差点における右折車と直進車の事故 | 右折車・直進車がいずれも青信号 | 80対20 |

| 右折車・直進車がいずれも黄信号 | 60対40 | |

| 右折車・直進車がいずれも赤信号 | 50対50 |

車対バイク

車対バイクの事故の場合、事故状況によって以下の基本過失割合が設定されます。

| 事故状況(一例) | ||

| 信号のある交差点における直進同士・出合い頭の事故 | 車が赤信号、バイクが青信号 | 100対0 |

| 車が赤信号、バイクが黄信号 | 90対10 | |

| 車・バイクがいずれも赤信号 | 40対60 | |

| 追突事故 | バイクが車に追突 | 0対100 |

| バイクが車に追突(車が急ブレーキ) | 40対60 | |

| 車がバイクに追突 | 100対0 | |

| 車がバイクに追突(バイクが急ブレーキ) | 80対20 |

車対自転車

車対自転車の事故の場合、事故状況によって以下の基本過失割合が設定されます。

| 事故状況(一例) | 過失割合 | |

| 信号のある交差点における直進同士・出合い頭の事故 | 車が赤信号、自転車が青信号 | 100対0 |

| 車が赤信号、自転車が黄信号 | 90対10 | |

| 車・自転車がいずれも赤信号 | 70対30 | |

| 道路外出入車と直進車の事故 | 車が道路外から進入、自転車が直進 | 90対10 |

| 車が直進、自転車が道路外から進入 | 60対40 | |

| 車が道路外へ右折、自転車が直進 | 90対10 |

車対歩行者

車対歩行者の事故の場合、事故状況によって以下の基本過失割合が設定されます。

| 事故状況(一例) | 過失割合 | |

| 横断歩道上の事故 | 歩行者が青で横断開始、車が赤で直進 | 100対0 |

| 歩行者が黄で横断開始、車が赤で直進 | 90対10 | |

| 歩行者が赤で横断開始、車が赤で直進 | 80対20 | |

| 横断中の信号変更あり | 歩行者が青で横断開始、その後赤になり、車が赤で直進 | 100対0 |

| 歩行者が赤で横断開始、その後青になり、車が赤で直進 | 90対10 |

過失割合のゴネ得に対応するなら弁護士に依頼するのがおすすめ

過失割合の「ゴネ得」に対処するのが難しい場合は、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。弁護士は、東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号」や過去の裁判例などを調査・検討して、妥当な過失割合を主張し、相手方と粘り強く交渉します。

弁護士に相談するメリットは他にもあります。

- 交渉を一任できる

- 裁判所基準で慰謝料を請求できる

- 弁護士費用の負担が生じない可能性もある

- 加害者とのやりとりのストレスから解放される

交渉を一任できる

1つ目のメリットは、手間のかかる示談交渉を弁護士に一任できるという点です。

過失割合を主張するための証拠集めから、相手方本人またはその保険会社との話し合いまで、示談交渉に関する手続を全て弁護士に委託できます。

相手方が過失割合について不正確・不合理な主張をしてきても、法律に関する専門知識や経験を活かし、妥当な過失割合を主張することが可能です。

裁判所基準で慰謝料を請求できる

2つ目のメリットは、慰謝料を増額できる可能性があるという点です。

交通事故の慰謝料は、自賠責保険の支払基準に基づく自賠責基準、相手方の保険会社が設ける任意保険基準、過去の裁判例に基づく弁護士基準(裁判基準)という3つの計算方法で決められます。

慰謝料が高額になることが多いのは弁護士基準であり、弁護士は、この弁護士基準に基づいて、慰謝料の増額を交渉していきます。

弁護士費用の負担がかからない可能性もある

3つ目のメリットは、加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合、弁護士費用の負担を抑えられるという点です。

弁護士費用特約は、弁護士に相談や依頼をするための費用を保険会社が負担してくれるという特約です。示談交渉を弁護士に依頼する場合、相談料(法律相談料)や着手金、報酬金、実費などの弁護士費用がかかりますが、弁護士費用特約があれば、保険契約の約款で定められた限度額の範囲内で、こうした弁護士費用の負担がなくなります。

加害者とのやりとりのストレスから解放される

4つ目のメリットは、加害者や相手方の保険会社との話し合いを弁護士に丸投げできるという点です。

示談交渉の場では、賠償金の金額や賠償の範囲、過失割合などをめぐって主張が対立し、加害者と被害者の間で深刻なトラブルが起きるケースもあります。この記事で紹介した過失割合の「ゴネ得」も、その典型的な例の一つです。

弁護士に依頼すれば、被害者本人が示談交渉を行う必要はなくなり、加害者側とのやりとりのストレスから解放されます。

まとめ

交通事故の示談交渉では、当事者双方の話し合いを通じて、加害者と被害者の過失割合を決定します。加害者によっては、損害賠償額の減額や、賠償金の支払いの先延ばしを狙って、過失割合についてあれこれ注文を付けてくる可能性があります。

ご自身での対応が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。弁護士法人琥珀法律事務所では、被害者の方が泣き寝入りをせずに済むように、交通事故問題の専門家がサポートいたします。

【経歴】

| 2008年 | 弁護士登録 |

| 2010年 | 主に労働事件を扱う法律事務所に入所 |

| 2011年 | 刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる |

| 2012年 | 琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当 |

| 2014年 | 青梅市役所法律相談担当 |

| 2015年 | 弁護士法人化 代表弁護士に就任 |

| 2022年 | 賃貸不動産経営管理士試験 合格 2級FP技能検定 合格 宅地建物取引士試験 合格 |

| 2024年 | 保育士試験 合格 (令和5年後期試験) 競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験) |

| 2026年 | 貸金業務取扱主任者試験合格(2025年試験) |

【その他のWeb活動】

- ブログ:弁護士川浪芳聖の「虎穴に入らず虎子を得る。」

- Facebook:川浪 芳聖のフェイスブックページ