交通事故の中でも、被害者が泣き寝入りしやすいとされているのが「当て逃げ」です。駐車場などで気づかないうちに当て逃げされ、犯人を特定できずに困っている方もおられるでしょう。

当て逃げによる損害賠償を請求するためには、事故に遭った直後の対応が大切です。この記事では、当て逃げの定義や、被害者の方が行うべき対応、犯人が見つかった場合の損害賠償請求の流れについてご紹介します。

- 当て逃げの被害に遭ったら、小さな事故でもすぐ警察に連絡することが大切

- ドライブレコーダーの映像があれば、当て逃げ犯を特定できる可能性がある

- 少しでも体に違和感があれば、すみやかに医療機関を受診しよう

当て逃げとは?

当て逃げとは、交通事故を起こした加害者が、その場から立ち去ってしまった事案で使われる言葉です。一般的に、人の死亡または負傷を伴う人身事故ではなく、物損事故の場合に限定して当て逃げという言葉が用いられていますが、人の負傷を伴う事故であっても、その方が衝突された車の運転手や同乗者であった場合にも「当て逃げ」という言葉が用いられることがあります。

物損事故は原則として、行政処分や刑事処分の対象ではありません。しかし、当て逃げを行うと違反点数の加算や、罰金または拘禁刑を科される可能性があります。

当て逃げ・ひき逃げの概要

当て逃げは物損事故のうち、加害者が事故後に必要な措置を行わず、その場から立ち去ったものを指します。一方、加害者が歩行者や自転車等をはねて人を負傷・死亡させておきながら、現場から立ち去った場合をひき逃げといいます。道路交通法上は、危険防止措置義務(第72条1項前段)および報告義務(第72条1項後段)に違反する行為です。

| 道路交通法上の義務 | 定義 |

|---|---|

| 危険防止措置義務(第72条1項前段) | 事故後すみやかに車両の運転を停止して、負傷者を救護し、道路上の危険を防止するための措置を講じること |

| 報告義務(第72条1項後段) | 警察官が現場にいる場合はその警察官に、現場にいない場合は最寄りの警察署などの警察官に対し、事故が発生した日時や場所などの情報をすみやかに報告すること |

(参考: 『道路交通法』)

当て逃げとひき逃げの違い

上述したとおり、当て逃げは、基本的に、他人の車両にぶつかった場合など、物損事故にのみ当てはまります。歩行者や自転車、バイクを撥ねて死亡者または負傷者が発生したにもかかわらず、加害者がその場から立ち去った場合、当て逃げよりも罪が重い「ひき逃げ」として扱われます。

ひき逃げは、道路交通法上は「救護義務違反」に該当する行為です。救護義務違反に対する罰則は、平成19年9月の道路交通法改正により厳罰化されました。ひき逃げが発覚した場合、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

(参考: 『令和4年交通安全白書』)

当て逃げで泣き寝入りしないためにすぐ行うべき対応

当て逃げは、被害者が泣き寝入りする確率が高いといわれています。当て逃げ犯の特定は困難である上に、運良く見つかったとしても、時間が経っていると損傷と事故との因果関係を証明するのが難しくなりやすいからです。

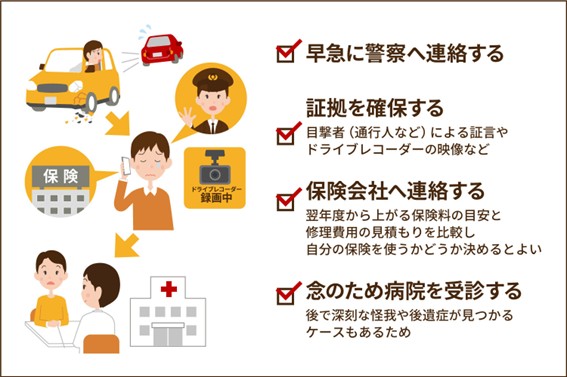

当て逃げによって泣き寝入りしないためには、事故後すぐに4つの対応を取るとよいでしょう。

- 早急に警察へ連絡する

- 証拠を確保する

- 保険会社へ連絡する

- 痛みがあれば、念のため病院を受診する

早急に警察へ連絡する

小さな事故であっても、すみやかに警察へ連絡しましょう。人身事故か物損事故かにかかわらず、交通事故の当事者は、警察への報告を義務づけられているからです(報告義務)。

また、警察に届け出を行わなければ、交通事故の発生を証明するための「交通事故証明書」を取得できません。交通事故証明書は、自賠責保険金(共済金)の請求や、加害者への損害賠償請求にあたって重要な意味をもちます。

交通事故証明書は、全国各地にある自動車安全運転センターの窓口や、インターネット上の申請ページなどで発行することが可能です。

(参考:自動車安全運転センター『個人申請受付』)

証拠を確保する

警察への通報を終えたら、当て逃げの証拠を確保しましょう。当て逃げを目撃している場合は、加害者の車種やナンバー、加害者自身の特徴などを思い出せる限りメモしておきます。

スマートフォンなどで写真を撮影している場合は、誤って削除してしまわないよう保存しておきましょう。

なお、令和5年4月1日から始まった「110番映像通報システム」では、スマートフォンのカメラ機能を用いて撮影した動画や、ドライブレコーダーに保存された事故時の映像などを使い、警察に通報することができますので、有効に活用しましょう。

実際に被害者が撮影した被疑車両の画像から、当て逃げ犯の検挙につながった事例は少なくありませんので、可能な限り、事故状況を記録しておくことをお勧めします。また、記録が間に合わない場合であっても、記憶が新鮮なうちに、自身が把握した情報をメモ化する等して残しましょう。

(参考: 『110番映像通報システムの本実施について』)

保険会社へ連絡する

警察への連絡および証拠の確保を済ませたら、自身が加入している保険会社に事故報告を行いましょう。

物損事故では、加害者側との示談交渉において、車の修理費用などの賠償を請求できます。しかし、当て逃げの場合、ぶつけた相手がその場ではわからないケースが一般的であり、すぐに賠償してもらうことは困難です。

そのような場合、自身が加入している自動車保険に「車両保険」が含まれているときは、その保険を利用して速やかに補償を受けることができます。ただし、車両保険を使うと等級が下がる点に注意が必要です。

そのため、保険会社の担当者と相談しつつ、翌年度から上がる保険料の目安と、修理費用の見積もりを比較し、自分の保険を使うかどうか決めるのがよいと思います。

念のため病院を受診する

もし、体に痛みや違和感がある場合は、すぐに医療機関を受診することが無難です。事故発生直後の時点では痛みが出ていなかったり、痛みがあっても軽く感じることがありますが、時間の経過とともに痛みが出てきたり、痛みが強くなることは少なくありません。

また、事故によってケガをした場合、物損事故ではなく、人身事故として警察に届け出るようにしましょう。物損事故として警察に報告した後になってケガをしていたことが判明したときは、人身扱いに切り替えてもらうことができます。

ただし、人身事故扱いに切り替えてもらうためには、医師の診断書が必要になります。この点について、医師の診察を受けるタイミングが遅くなればなるほど、事故とケガの因果関係を証明することが難しくなるので、できるだけ早く医療機関を受診し、治療を開始しましょう。

当て逃げの典型例

当て逃げ事案の典型例を3つ解説します。

- 駐車場で当て逃げされたケース

- 走行中に当て逃げされたケース

- 気づかないうちに当て逃げされたケース

駐車場で当て逃げされたケース

1つ目は、誰もいない駐車場で当て逃げされたケースです。

駐車場は車同士の距離が近く、隣の車にドアをぶつけてしまう「ドアパンチ」など、接触事故が起きやすい場所です。駐車場内は無人であることも多く、周囲に目撃者がいないケースも珍しくありません。そのためか、気づかれないと思って当て逃げする人が後を絶ちません。

もし、駐車場で当て逃げされたことに気づいたら、すぐに警察に連絡した上で、損傷箇所の傷や現場周辺の状況をスマートフォンなどで撮影しておきましょう。駐車場に監視カメラが設置されていれば、警察を通じて駐車場の管理者に事故時の映像を開示してもらう余地があります。

走行中に当て逃げされたケース

2つ目は、車の走行中に当て逃げされたケースです。

例えば、信号待ちで停車中に、後方から走ってきた車に追突され、当て逃げされるような状況が考えられます。後方の車がそのまま走り去ってしまった場合、急な事態に困惑し、どのように対処すればよいか、わからない方もおられるでしょう。

このような場合も、まず警察へ連絡し、損傷箇所を撮影して記録化しましょう。また、現場に駆け付けた警察官に対し、当て逃げした加害者の車の特徴や事故の状況について説明することが大切です。加害者の車のナンバーや車種、色、型式などの特徴を正確に覚えていれば、加害者の特定につながる可能性は高くなります。

気づかないうちに当て逃げされたケース

3つ目は、気づかないうちに当て逃げされ、車に傷やへこみができていたケースです。いつどこで車をぶつけられたかわからないため、当て逃げ犯の特定が難しく、泣き寝入りせざるを得ない可能性が高い事案です。

被害車両にドライブレコーダーが搭載されていれば、加害者の特定につながる可能性があります。しかし、事故から時間が経っていると、ドライブレコーダーのSDカードやmicroSDカードの容量がいっぱいになり、事故時のデータが上書きされているかもしれません。このような場合には、より一層、加害者を特定することは困難になりますが、いつも同じ場所に車両を駐車しているといった場合には、その周辺の監視カメラの映像に当て逃げ事故の状況が記録されているかもしれません。警察に届け出を出せば、警察がその監視カメラの映像を確認してくれることもありますので、諦めずに被害届を提出しましょう。

当て逃げの犯人が見つかったときの損害賠償請求の流れ

当て逃げの犯人が見つかったら、事故によって生じた物損(修理費用、代車費用など)の賠償を請求することが可能です。損害賠償請求は、以下の流れに沿って行いましょう。

- 加害者側の保険会社と示談交渉を進める

- 示談書を作成する

- 交渉が難航する場合は弁護士に相談する

加害者側の保険会社と示談交渉を進める

加害者側が任意保険(対物賠償責任保険)に加入している場合は、その保険会社の担当者と示談交渉を行うことになります。

示談交渉においては、一般的に、加害者側の保険会社から被害者側に対して、示談案の提示を受けることが多いといえます。この示談交渉を自ら行う自信がない場合、弁護士へ依頼すると安心して示談交渉を任せることができます。

当て逃げに対する損害賠償の範囲としては、以下のようなものが考えられます。

- 車の修理費用

- 新車への買い換え費用(全損した場合)

- 代車費用

- レッカー代(自走不能なほどに損傷した場合)

- 事故車両の保管料

- 休車損害(営業車両の場合)

示談書を作成する

示談内容について合意が成立した場合、合意内容を記載した示談書を作成することになります。示談書には法的効力があり、もし合意内容が守られなかった場合、裁判における証拠書類になります。

物損事故における示談書には、以下のような内容を記載することが一般的です。

- 事故発生日時

- 事故発生場所

- 事故の内容

- 事故車両の所有者名、運転者名

- 車両のナンバー

- 示談の内容

- 賠償金の額や支払い方法

示談書は一般的に加害者側が作成し、被害者側に提示します。示談書を受け取った被害者は、内容を確認後、示談書に署名捺印して相手方に返送することになります。示談は、加害者及び被害者の双方が合意したときに成立します。口頭でも合意は成立しますが、示談書(免責証書)を取り交わすのが一般的です。

交渉が難航する場合は弁護士に相談する

示談交渉が難航した場合、弁護士に相談することをお勧めします。特に、当て逃げ事故の示談交渉では、事故状況に対する双方の認識が食い違っていたり、損傷箇所についての主張が対立したりして、なかなか合意に至らないケースも珍しくないからです。

示談交渉が難航している事案においては、弁護士に依頼するタイミングは、早ければ早いほどよいといえます。そのため、事故状況や損傷箇所に対する認識が大きく食い違っているケースでは、早期に弁護士へ相談しましょう。

当て逃げで泣き寝入りしないための注意点

当て逃げの被害に遭ったときに、泣き寝入りしないための注意点は3つあります。

- 時効に注意する

- 時間が経つと犯人が見つかりにくくなる

- 犯人が見つからないときは自身の保険を利用する

時効に注意する

当て逃げ事故で発生した損害賠償請求権も他の債権と同様に、消滅時効にかかります。消滅時効とは、権利者(請求権者)が一定期間権利を行使せずに放置することにより、その権利が消滅してしまう制度のことです。事故から時間が経ち、消滅時効が成立してしまった場合、加害者が自ら賠償義務を認めるといった特段の事情がない限り、損害賠償を請求することはできなくなります。

不法行為(事件・事故など)に基づく損害賠償請求権の時効は、“損害および加害者を知った時ときから35年以内であり、かつ不法行為の時点から20年以内”です(※)。当て逃げの加害者がわからない場合は3年の時効にかかりませんが、不法行為の時から20年という要件がありますので注意が必要です。弁護士などにきちんと相談した上で示談交渉に臨めば、事故の処理が終わるまでに損害賠償請求権が時効消滅するケースはほとんどありません。

(参考: 『2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります』p4)

時間が経つと犯人が見つかりにくくなる

ただし、当て逃げの場合、犯人が見つかるまでに時間を要することは多々あります。また、被害車両にドライブレコーダーが搭載されておらず、現場に監視カメラもない場合など、そもそも犯人の特定が難しいケースもあります。

時間が経つほど当て逃げ犯の特定は困難になっていくため、警察への報告や証拠の確保(現場状況、損傷部位の記録化など)を速やかに行いましょう。

特に、事故直後に、当て逃げの証拠となるものをどれだけ確保できたかは極めて重要です。手元にスマートフォンや携帯電話があれば、現場周辺の状況を撮影しておくだけでも、犯人特定の手がかりにつながる可能性があります。

犯人が見つからないときは自身の保険を利用する

犯人が見つからないときでも、できることはあります。

当て逃げによって損傷した車の修理費用は、自分が加入している任意保険に含まれる車両保険を利用することにより、補償を受けることができます。ただし、車両保険を使うと翌年度の保険料が上がるため、担当者に見積もりをもらった上で、利用するかどうかにつき、慎重に判断してください。

また、車両保険のタイプによっては、そもそも当て逃げによる被害が補償範囲に含まれない可能性もありますので、保険会社の担当者に、あらかじめ補償範囲を確認しておくとよいでしょう。

まとめ

路上や駐車場などで当て逃げ被害にあったら、速やかに警察に被害届を提出し、証拠確保や保険会社への連絡などを行うことが大切です。

その場で当て逃げに気付かなかった場合でも、気付いたタイミングですぐに警察に通報し、被害届を出しておけば犯人確保の確率が高くなるでしょう。

犯人が見つかったら、当事者間で示談交渉が始まります。この際、相手方ともめる可能性もあるため、必要に応じて弁護士に相談すると、スムーズな解決を目指せるでしょう。

琥珀法律事務所は、交通事故補償問題の豊富な経験や実績を有しており、事案ごとの個別事情に応じた適切な解決策をご提案します。当て逃げ被害および示談交渉にお困りの方は、ぜひ、弊所にご相談ください。

【経歴】

| 2008年 | 弁護士登録 |

| 2010年 | 主に労働事件を扱う法律事務所に入所 |

| 2011年 | 刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる |

| 2012年 | 琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当 |

| 2014年 | 青梅市役所法律相談担当 |

| 2015年 | 弁護士法人化 代表弁護士に就任 |

| 2022年 | 賃貸不動産経営管理士試験 合格 2級FP技能検定 合格 宅地建物取引士試験 合格 |

| 2024年 | 保育士試験 合格 (令和5年後期試験) 競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験) |

| 2026年 | 貸金業務取扱主任者試験合格(2025年試験) |

【その他のWeb活動】

- ブログ:弁護士川浪芳聖の「虎穴に入らず虎子を得る。」

- Facebook:川浪 芳聖のフェイスブックページ