後遺障害等級認定を受けるには、医師に後遺障害診断書を作成してもらった上で所定の申請手続を行う必要がありますが、一定の要件を満たしていないと認定を受けることはできません。そのため、後遺障害等級認定を受けるのは厳しいというイメージがありますが、ポイントを押さえておけば認定される確率は高くなるので、事前にコツをつかんでおくことが大切です。

本記事では後遺障害等級の認定率や、認定されない理由、認定されない場合の対処法、認定を受けるために知っておくべきポイントについて解説します。

- 後遺障害等級認定を受けるには、十分な治療期間と効果的な資料・証拠が不可欠

- 非該当になった場合は異議申立てや紛争処理制度などを利用できるが、新たな証拠の提示が必要

- 後遺障害の等級認定を目指すなら弁護士に依頼するのがおすすめ

後遺障害等級認定は厳しい?認定率を紹介

後遺障害の等級認定を受けるには、必要書類を提出した上で、所定の審査にパスする必要があります。審査基準を満たしていないと認定を受けられないため、後遺障害等級認定を受けるのは厳しいというイメージがありますが、実際の認定率はどれくらいなのでしょうか。

ここでは後遺障害等級認定を受ける割合をケース別に説明します。

後遺障害等級の一般的な認定率

損害保険料率算出機構が公開しているデータによると、2022年度における自賠責保険の支払件数は84万2,035件で、そのうち後遺障害に対する支払件数は3万3,933件です。

(参考:損害保険料率算出機構『2023年度自動車保険の概況』p24)

つまり、後遺障害認定を受けて保険金が支払われた割合は全体のわずか4%に過ぎません。もちろん、そもそもケガの程度が軽いため、後遺障害の等級認定が申請されなかったケースは少なくありませんが、いずれにせよ、後遺障害等級の認定を受けたケースが少ないことに変わりはありません。後遺障害等級認定の申請手続自体はさほど難しくありませんが、審査をパスして等級認定が認められるハードルはかなり高いと考えておいた方がよいでしょう。

むちうちに対する認定率

後遺障害の等級認定を受けたケースは全体の4%程度と説明しましたが、その中でも、むち打ち症を理由に後遺障害の等級認定を受けることができたケースは特に少ない(むち打ち症を理由とする後遺障害の認定率は特に低い)といわれています。

むちうち症の場合、最も等級が低い14等級で認定されるケースが多いですが、2022年度における14等級の認定件数は2万1,310件でした。2022年度の自賠責保険の支払件数は84万2,035件なので、14等級の認定を受けた人の割合は約2.5%となります。

既に説明したとおり、84万2035件の中には、後遺障害の等級認定を申請していないケースが多数含まれていますので、上記の数値はあくまで目安でしかありませんが、一般的に軽症とされるむちうち症で14等級の認定を受けるのは簡単なことではないことが分かります。

非該当が覆る可能性

後遺障害等級認定の審査を受けた結果、非該当という結果が通知されたとしても、直ちに諦める必要はありません。認定審査の結果に不服がある場合は、異議申立てを行うことで再び審査を受けることが可能です。

ただ、初回と同じ方法で異議を申し立てても非該当という結果が覆る可能性は低いので、同結果を覆して認定を受けるためには、新たな書類などを用意する必要があります。

また、後遺障害の被害者請求には自動車損害賠償保障法(自賠法)第19条に定められた時効があり、被害者が損害を知ったとき(症状固定の診断を受けたとき)から3年を経過すると請求権が消滅してしまいます。

(参考:e-Gov法令検索『自動車損害賠償保障法』)

時効を迎えると、後遺障害認定を受けても自賠法第16条1項に基づく被害者請求を拒否されることになるので注意しましょう。

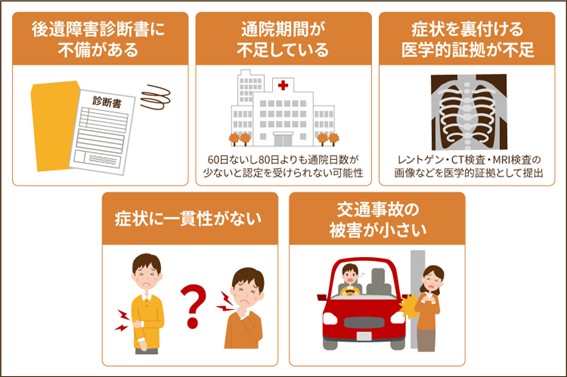

後遺障害等級が認定されない5つの理由

後遺障害等級が認定されない理由には、診断書の不備や医学的証拠の不足、症状に一貫性がない、交通事故の被害が小さいなど、複数の要因があります。いずれか一つでも当てはまると非該当となる可能性が高くなるので、申請する際は事前に念入りなチェックが必要です。

ここでは後遺障害が認定されない主な理由を5つ紹介します。

後遺障害診断書に不備がある

後遺障害等級認定の審査は、医師が作成した後遺障害診断書の内容を踏まえて実施されるため、その記載内容に不備があると非該当になる可能性が高くなります。特に焦点となるのは、自覚症状と他覚症状の記載内容です。

被害者が自覚している症状(痛みやしびれ、違和感など)や、レントゲンやCT検査、MRI検査などの画像検査で客観的に異常が確認できる他覚症状について、詳細な情報が記載されていないと、軽症とみなされて非該当になることがあります。

このうち、自覚症状は被害者本人の訴えが主軸となるため、医師にうまく症状が伝えられなかった場合は診断書不備と判断される可能性があります。

通院日数・期間が不足している

後遺障害等級認定を受けるためには、一定期間にわたり、医師の指示に従って定期的に、医療機関で治療を受け続ける必要があります。

通院日数について明確な決まりがあるわけではありませんが、後遺障害14等級の場合、60日以上の通院日数が一つの目安といわれています。

なお、医師が必要と認めた場合は整骨院や整体院で施術を受けることも可能です。ただ、その場合は医療機関と整骨院・整体院の通院をあせて80日以上(うち医療機関の通院日数が最低でも15~20日以上)が一つの目安といわれています。

上記の日数はあくまで目安ですが、60日ないし80日よりも通院日数が少ないと認定を受けられない可能性が高くなるので要注意です。一方、医師の指示に従わずに闇雲に通院しても、それをもって認定が受けやすくなるというものでもありません(通院日数が多ければ多いほど認定を受けやすいとはいえません)。それどころか、不必要な通院を繰り返すと、事後的に過剰通院であるとみなされて、事故当事者間での法的紛争に至りやすいことに気をつけましょう。

なお、上記は、通院「日数」の目安です。14級の等級認定を受けるためには、通院「期間」(初診日から症状固定日までの期間)として、最低でも6か月以上あった方がよいと考えます。

症状を裏付ける医学的証拠が不足している

交通事故における後遺障害とは、事故によって受傷した傷害の治療が終了(症状固定)した時点で身体に残った精神的または肉体的な障害のうち、傷害と後遺障害との間に因果関係が認められ、かつその存在が医学的に認められているものを指します。

つまり、後遺症が残っていても、医学的にその存在が認められていなければ後遺障害とは認められず、非該当とみなされてしまいます。

特にむちうち症の場合、他覚的所見を証明するために、レントゲンやCT検査、MRI検査の画像などを医学的証拠として提出することが大切です。

症状に一貫性がない

交通事故によって後遺障害を負ったことを認めてもらうためには、その事故と後遺症の間に因果関係があることを証明しなければなりません。

事故当初に自覚していた症状と、治療後に残った症状に一貫性や連続性がないとみなされると、事故と後遺症の因果関係が疑われ、非該当となることがあるので注意しましょう。

例えば、後遺障害等級14級の認定を受けるには、一つの目安として60日以上の通院日数が必要とされていますので、事故直後から最低でも2か月以上、同じ症状が続いていることを証明する必要があります。

交通事故の被害が小さい

後遺障害と認められるには事故との因果関係を証明する必要があると説明しましたが、事故そのものの規模が小さい場合、因果関係を証明するのが困難になります。

例えば、車にかすり傷が付くくらいの軽微な事故だった場合、身体に後遺障害が残るほどの衝撃はなかったとみなされ、非該当になってしまう可能性は高くなります。

もちろん、車両の被害が小さくても運転者や搭乗者がむちうち症になることもありますが、その場合は後遺障害診断書で事故と傷害の因果関係を明確にしなければならないので、必要な診察や検査をしっかり受けることが大切です。

厳しい審査で後遺障害が認定されないときの対処方法

ここまで説明してきたとおり、後遺障害等級認定を受けるには厳しい審査をパスする必要がありますが、そのハードルは決して低いものではありません。

審査の結果、非該当とされるケースがほとんどですが、決定に不服がある場合は以下3つの対処方法を実施することで認定を受けられる可能性があります。

異議申立てにより再審査を求める

後遺障害認定の結果に対して異議申立てを行い、再審査を請求する方法です。異議申立ての方法には、事前認定と被害者請求の2つがあります。

事前認定とは、異議申立てに必要な書類を加害者側の任意保険会社に提出する方法です。この方法では手続のほとんどを加害者側の任意保険会社が代行してくれるため、被害者は診断書を提出するだけで済むところが利点です。

ただ、加害者側の任意保険会社はあくまで申請の代行者に過ぎないため、書類内容に不備があっても指摘してもらえない、適切なアドバイスを受けられないといったデメリットがあります。

一方の被害者請求は、被害者自身が必要書類を用意し、自賠責保険会社に申請を行う方法です。事前認定に比べると手間が掛かりますが、内容を精査した上で書類を提出できるので、認定を受けられる可能性が高くなるという利点があります。

どちらを選ぶかは任意で決められますが、再審査の場合、書類不備などで非該当になるケースが多いので、被害者請求を選択した方がよいでしょう。

紛争処理制度を利用する

紛争処理制度とは、自賠責保険・共済紛争処理機構に調定を依頼する制度のことです。同機構には公正中立で専門的な知見を持つ第三者である、弁護士や医師、学識経験者が紛争処理委員として在籍しており、調定を依頼すると保険金支払内容の妥当性について審査を実施してくれます。

審査は提出された書類に基づいて行われ、事故状況から独自の調査を行った上で調定結果を報せる仕組みになっています。

調定結果に納得できない場合でも異議申立ては行えませんが、紛争処理の審査は原則として無料で行えるため、後遺障害が認定されず納得できない場合は同機構の制度を利用するのも一つの方法です。

訴訟を提起する

後遺障害の等級認定を受けることができず、異議申立てをしたり紛争処理機構に審査を依頼しても結果が覆らなかった場合は、訴訟を提起して裁判所の判断を求めるという方法もあります。訴訟には相応の費用や時間が掛かりますが、納得できるまで争うことができ、事故当事者の満足につながりやすい側面があります。また、実際に、過去の判例では、訴訟前に出ていた非該当という結果が出ていても後遺障害等級が認められたり、より症状の度合いが重い等級が認定されたりしたケースもあります。

ただ、裁判所は原則として自賠責保険の判断を優先する傾向にあり、何の対策もないまま訴訟を起こしても結果が覆る可能性は低いといわれています。

そのため、後遺障害等級認定を巡って訴訟を提起する場合は弁護士に依頼した上で、判断を覆すための資料を用意したり、論理的な主張をしたりする必要があるでしょう。

後遺障害認定への対応で知っておくべきポイント

交通事故における後遺障害認定に関しては、非該当時に受けられる補償や時効などについて知っておくべきポイントがいくつかあります。また、手続きや資料集めなどに困ったら弁護士への依頼も検討しましょう。

ここでは後遺障害認定への対応で知っておきたいポイントを3つご紹介します。

非該当でも入通院慰謝料は請求できる

後遺障害慰謝料は後遺障害の等級認定を受けないと支給されませんが、交通事故で負ったケガの治療のために入通院した場合は、症状固定日までの入通院を前提に算出した入通院慰謝料を請求することができます。入通院慰謝料はケガの重症度や入通院日数に基づいて計算されますが、計算方法には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。

このうち、最も基準が高くなるのは弁護士基準です。最も基準が低い自賠責基準と比較するともらえる慰謝料の額に大きな差が出ることもあります。

より妥当な水準の慰謝料を獲得したいのなら、弁護士に依頼して入通院慰謝料を請求した方がよいでしょう。

自賠責保険の請求には時効がある

前述したとおり、自賠責保険の請求権には自賠法第19条に基づく時効が設定されています。医師から症状固定と診断され、損害が確定した時点から3年が経過すると損害賠償を請求する権利(自賠法第16条に基づく被害者請求権)そのものが消滅してしまいます。

時効を迎えると、その事故について自賠責保険の請求を行うことができなくなるので、後遺障害認定を巡って異議申立てや紛争処理制度の利用、訴訟などを行う場合は、時効を迎える前に手続きを済ませることが大切です。

特に訴訟は長引きやすいので、請求権の消滅に注意しましょう。

必要に応じて弁護士へ依頼する

後遺障害の等級認定を受けるには、後遺障害を負ったことを証明するための証拠や資料を揃えなければなりません。書類に少しでも不備があると後遺障害認定を受けられなくなったり、認定等級が低くなったりするおそれがあるので、効果的な証拠・資料を集めることが重要なポイントになります。

例えば、後遺障害診断書についても、書き方一つで認定が左右されることもあるので、認定を受けるためにどのような診断書を作成してもらえばよいのか、どういった検査・治療が必要なのかなど、十分な知識が求められます。

そのため、後遺障害の等級認定を受ける確率を上げたいのなら、専門的な知識や豊富な実績を持つ弁護士に依頼し、効果的な証拠・資料集めを目指した方がよいでしょう。

後遺障害認定を受けやすくするコツ

後遺障害認定の審査をパスする確率を上げるためには、治療期間や検査の内容などに注意する必要があります。治療期間が短かったり、必要な検査を怠ったりすると後遺障害認定を受けられなくなるおそれがあるので注意しましょう。

ここでは後遺障害認定を受けやすくするコツを2つご紹介します。

医師の指示に従って治療を続ける

後遺障害認定を受けるためには、客観的にみて後遺障害が残存していることが明らかなケース(失明、上肢切断など)を除いて、最低でも60日以上の通院日数が必要とされています。通院日数が少ないと、ケガが軽症とみなされ、後遺障害認定を受けられなくなるおそれがあります。

そのため、「症状が軽減してきた」「通院が面倒になった」など、個人の裁量で治療を止めず、医師の指示に従ってきちんと治療を続けることが大切です。

レントゲンやMRIなどの適切な検査を受ける

後遺障害認定を受けるには、その症状が医学的に存在するものであることを証明しなければなりません。しかし、事故によって負ったケガの全てが一目見て判断できるものとは限らず、自覚症状しか訴えられないケースもあります。

その場合、証拠・資料が不十分として後遺障害認定で非該当とされてしまう可能性があるので、レントゲンやCTI検査、MRI検査などを受け、画像所見を残しておくようにしましょう。

まとめ

後遺障害認定の審査は厳しいことで知られており、必要な治療を受け、十分な資料・証拠を揃えて申請する必要があります。いずれかに不備があると後遺障害認定で非該当となってしまうので、効果的な資料・証拠の準備や継続的な治療を怠らないようにしましょう。

非該当になった場合は異議申立てや紛争処理制度の利用、訴訟提起といった手続によって解決を目指すことも可能ですが、その場合は後遺障害を証明するための新たな資料・証拠を求められるので、弁護士の力を借りて準備を進めることをおすすめします。

琥珀法律事務所では、後遺障害認定を受けるのに必要な治療や証拠・資料について適切なアドバイスを行い、審査のパスを全面的にサポートします。

後遺障害認定でお困りの方は、ぜひ弊所までご相談ください。

【経歴】

| 2008年 | 弁護士登録 |

| 2010年 | 主に労働事件を扱う法律事務所に入所 |

| 2011年 | 刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる |

| 2012年 | 琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当 |

| 2014年 | 青梅市役所法律相談担当 |

| 2015年 | 弁護士法人化 代表弁護士に就任 |

| 2022年 | 賃貸不動産経営管理士試験 合格 2級FP技能検定 合格 宅地建物取引士試験 合格 |

| 2024年 | 保育士試験 合格 (令和5年後期試験) 競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験) |

| 2026年 | 貸金業務取扱主任者試験合格(2025年試験) |

【その他のWeb活動】

- ブログ:弁護士川浪芳聖の「虎穴に入らず虎子を得る。」

- Facebook:川浪 芳聖のフェイスブックページ