前方の車に追突してしまった場合、過失割合は基本的に加害者10:被害者0になるケースがほとんどです。ただ、事故の状況によっては被害者側にも過失が認められることがあります。

損害賠償金は過失割合を基準に決定されるので、どのようなケースで10対0にならないのか、玉突き事故の過失割合はどうなるのか、などの情報をあらかじめチェックしておきましょう。

本記事では追突事故の概要や、過失割合が10対0にならないケース、玉突き事故の過失割合、過失割合に関する注意点、追突事故に遭った場合の対処法について解説します。

- 追突事故で人が死傷した場合、基礎点数に付加点数を加えた違反点数が加算される

- 被害者が何らかの違反がある場合は追突事故でも過失割合が10対0にならないことがある

- 過失0の場合は示談代行サービスを利用できないので、弁護士への相談・依頼も検討する

追突事故とは?

追突事故は交通事故の中でも特に発生率の高い事故で、令和4年では交通事故全体の約3割と最多を占めています。

数ある事故の中でも特に身近なトラブルであるため、万一の場合に備えて、追突事故の発生原因や違反点数、罰則金などを今一度確認しておきましょう。

ここでは追突事故の定義など基本的な情報をまとめました。

(参考:内閣府『令和5年版交通安全白書 第1章第2節 令和4年中の道路交通事故の状況』p5)

追突事故の定義

追突事故とは、同一方向に向かって進行または停止している車(前車)に、後ろを走っていた車(後車)が衝突する事故のことです。追突事故が起こる原因のほとんどは前方不注意によるもので、主に以下のようなケースで発生します。

- 外の景色に気を取られた

- 車内で探し物をしていた

- スマートフォンやカーナビの画面を見ていた(操作していた)

- 居眠りしていた

- 前方の信号が青に変わったので、すぐに前の車が動くと思った

- 助手席に座る同乗者との話に夢中になっていた

また、AT車の場合、考え事などをしていてブレーキを踏んでいた足を緩めてしまい、クリープ現象で車が前進した結果、衝突してしまったというケースもあります。

追突事故の違反点数

追突事故の違反点数は、事故の被害状況によって異なります。

人の死傷を伴う人身事故の場合、基礎点数に付加点数が加算されますが、追突事故を起こして相手にけがを負わせ、かつその責任の程度が重い場合は安全運転義務違反(基礎点数)2点に加え、傷害の程度に応じて以下の付加点数が加算されます。

| 被害者の負傷の治療に要する期間 | 付加点数 |

| 15日未満 | 3点 |

| 15日以上30日未満 | 6点 |

| 30日以上3カ月未満 | 9点 |

| 3カ月以上または後遺障害が生じた場合 | 13点 |

なお、死亡事故の場合は付加点数として20点が加算されます。

また、上記の違反点数の他に、安全運転義務違反として反則金を課せられる他、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」第5条の規定に基づき、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

(参考:警視庁『交通事故の付加点数』)

(参考:警視庁『反則行為の種別及び反則金一覧表』)

(参考:e-Gov法令検索『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律』)

ただ、罰金に関しては傷害の程度が軽い場合、情状によってその刑が免除されることもあります。

追突事故の過失割合は10対0になりやすい!

追突事故の過失割合が10対0になるのは、いわゆる「もらい事故」のケースです。

もらい事故とは被害者側に全く過失がない事故のことで、例えば、駐停車しているときに一方的に車をぶつけられたケースなどを指します。

逆にぶつけられた側が少しでも車を動かしている場合、「注意すれば事故を避けられた」と判断されて被害者側にも過失が認められることがありますが、基本的に、後方から衝突されるという追突事故の態様に鑑みると、被害者側に結果回避可能性は認めがたいといえます。

そのため、追突事故の発生時に被害者の車が前進していた場合でも、過失割合は10対0になるケースが大半を占めます。

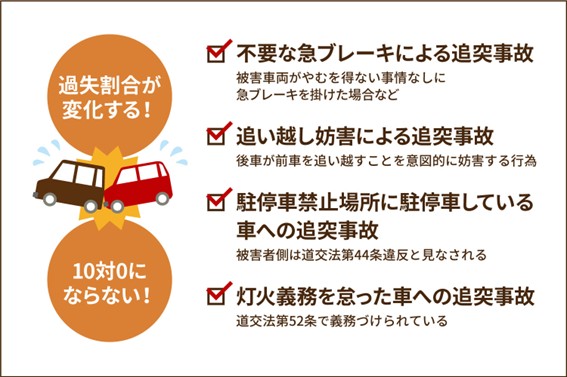

追突事故の過失割合が10対0にならないケース

追突事故では加害者に100%過失があるとみなされるケースがほとんどですが、事故当時の被害者の行動によっては10対0にならない場合もあります。

以下では、被害者側にも過失が認められる追突事故の事例を4つご紹介します。

不要な急ブレーキによる追突事故の場合

道路交通法第24条は、危険を防止するためのやむを得ない事情があった場合を除き、急ブレーキをかけることを禁止しています。

そのため、被害車両がやむを得ない事情特別な理由がないのに急ブレーキをかけた結果、加害車両が衝突してしまった場合、被害者側に道路交通法違反があったと判断されて、被害者側に一定の過失が認められることになります。

なお、ここでいうやむを得ない事情とは、前方に歩行者などが飛び出してきた場合や、道路上にあった障害物に直前で気付いた場合などです。

「信号が青になったと思って発進してしまい、慌てて急ブレーキをかけた」など、ドライバーの不注意が原因だった場合や、小動物が飛び出してきた場合などはやむを得ない事情があったと判断されない可能性があります。

追い越し妨害による追突事故の場合

追い越し妨害とは、後車が前車を追い越すことを意図的に妨害する行為のことです。

道路交通法第27条は、追い越しが終わるまではその行為を妨げてはならない旨を定めています。

(参考:e-Gov法令検索『道路交通法』)

そのため、追い越そうとする後車の進路を意図的に塞いだ結果、後車に追突された場合、前車も道路交通法第27条違反の責任を問われ、過失を認定されます。

追い越し妨害は、2020年6月30日に施行された道路交通法の改正に伴って新設された妨害運転(あおり運転)にも該当し得るため(道路交通法第117条の2の2の第8号)、過失割合の加算のみならず、刑事処分(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)や行政処分に付されるリスクがあります。

(参考:警察庁『STOP!あおり運転!!』)

駐停車禁止場所に駐停車している車への追突事故の場合

駐停車を禁止されている場所に停まっていたときに追突された場合、被害者側は道路交通法第44条違反と判断されて、一定の過失が認定されます。

なお、駐停車を禁止する場所は、同条において以下のように定められています。

- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、急勾配の坂またはトンネル

- 交差点の側端または道路の曲がり角から5メートル以内の部分

- 横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

- 道路の安全地帯の左側の部分およびその前後の側端から前後10メートル以内の部分

- 乗合自動車、トロリーバス、路面電車の停留場を表示する標示板から10メートル以内の部分

- 踏切前後の側端から前後10メートル以内の部分

(参考:e-Gov法令検索『道路交通法』)

灯火義務を怠った車への追突事故の場合

道路交通法第52条は、道路上にある車に対し、夜間において、前照灯(ヘッドライト)、車幅灯(スモールライト)、尾灯(テールランプ)などの灯火を点けることを義務づけています。

夜間は視界が悪く、灯火せずに道路上を走行あるいは駐停車していると、他車がその車の存在に気付きにくくなるため、追突されたとしても「灯火していなかったほうにも非がある」と判断されて、過失割合が10:0にはならなくなります。

なお、ここでいう夜間とは、「日没時から日出時までの時間」のことです。何時から何時までという明確な定めはありません。

(参考:e-Gov法令検索『道路交通法』)

玉突き事故における過失割合

3台以上の車が絡む玉突き事故の場合は、原則として最初に追突した車に100%の非があると判断されます。ただし、前方車両の当時の行動によっては過失割合が変動する場合もあります。それは以下のようなケースです。

- 前方車両の急ブレーキによる追突事故の場合

- 前方車両の不適切なハンドル操作による追突事故の場合

ここでは玉突き事故において過失割合が10対0にならない上記のケースについてそれぞれ解説します。

前方車両の急ブレーキによる追突事故の場合

前方車両(B車)が不要な急ブレーキをかけたことによって、後車(C車)が追突し、弾みでB車が前方にいる車(A車)に衝突してしまった場合、前述した道路交通法第24条違反に該当するため、B車にも過失があると判断されます。

このケースの過失割合は、一番最初に追突したC車が7割、きっかけの一端を担ったB車が3割となるのが一般的です。

なお、A車が急ブレーキをかけた結果、後続のB車も急ブレーキをかけざるを得ず、C車がB車に、B車がA車にそれぞれ衝突した場合は、一番最初に急ブレーキを掛けたA車が3割、C車が7割の過失割合となります。

(参考:e-Gov法令検索『道路交通法』)

前方車両の不適切なハンドル操作による追突事故の場合

前方車両(B車)が不適切なハンドル操作を行ったことによって、後続するC車がとっさに対応できずにB車に衝突し、そのはずみでB車が前方にいるA車に追突した場合、きっかけを作ったB車にも過失があると判断されます。この場合の過失割合はB車が2割、C車が8割となるのが一般的です。

なお、ここでいう不適切なハンドル操作とは、急ハンドルを切ったりする行為などを指します。

追突事故の過失割合に関する注意点

追突事故の被害に遭った場合、他の交通事故の場合と同様に、適切な損害賠償金(示談金)を確保するために、相手方と示談交渉を進めていくことになります。示談金の額は、過失割合によって大きく異なりますので、過失割合の算定を重視して示談交渉を行うことが重要です。

ここでは追突事故の過失割合に関して気を付けたいポイントをまとめました。

過失割合によって示談金が変わる

追突事故の被害に遭った場合、相手方の自賠責保険や任意保険から損害賠償金が支払われますが、その金額は過失割合によって決まります。

例えば、過失割合が9:1の場合、1の分だけ示談金が減少するため、10:0の場合より受け取れる金額が少なくなってしまいます。

過失割合は、一般的に加害者側の任意保険会社から提示されますが、追突事故の場合、相手方から「被害者側にも過失がある」と主張されることがあるので、思い当たる節がない場合は適切に反論することが大切です。

過失割合が0だと保険会社に示談交渉をしてもらえない

任意保険に加入している場合、交通事故を起こしたら保険会社の担当者が示談交渉を行う代行するのが一般的です。しかし、過失割合が0の場合は任意保険の適用対象外となるため、任意保険会社は示談交渉代行サービスを代行利用することができません。

交通事故で過失のあった契約者に代わって示談交渉を行うことは認められていますが、それ以外のケースにおいて、弁護士でない者が契約者車に代わって示談交渉を行うと弁護士法72条に違反してしまうからです。

その場合、加害者との示談交渉は被害者自身が行わなければならず、精神的な面で大きな負担となる可能性があります。

(参考:e-Gov法令検索『弁護士法』)

必要に応じて弁護士に相談する

保険会社の示談代行が利用できない場合や、相手方から被害者側の過失を問われている場合など、自身で交渉するのが難しいときは必要に応じて弁護士への相談・依頼を検討しましょう。弁護士に依頼すれば、示談交渉の一切を任せることができるので、加害者側とのやり取りによる負担を軽減できます。

また、過失割合を正確に算定するには専門的な知識が必要であり、自身で調査するとしても相当な時間を要することになりますので、この点に照らしても、弁護士へ依頼するメリットは大きいといえます。

追突事故をされたらどうする?対処方法を紹介

追突事故の被害を受けたら、まずは慌てず、すぐに警察へ連絡しましょう。その後、相手方と連絡先を交換したり、加入している保険会社に連絡したりして、後日始まる示談交渉に備えます。

ここでは追突事故に遭った場合の対処法を4つに分けて説明します。

すぐに警察へ連絡する

追突事故に遭ったら、まずは自身や同乗者、加害者、あるいは追突事故に巻き込まれた人がけがを負っていないか確認しましょう。けが人の救助や安全確保は被害者・加害者にかかわらず事故当事者の義務なので、最優先事項として対処します。

その後、けが人の有無や損害の程度を問わず、速やかに警察に連絡します。警察への報告も道路交通法第72条1項によって義務づけられたルールなので、通報は怠らないようにしましょう。

相手と連絡先を交換する

警察への連絡を済ませたら、安全な場所に車を移動させた後、事故の相手方と以下の情報を交換しましょう。

- 氏名

- 住所

- 電話番号

- 加入している保険会社の情報

情報を交換する際は、名詞や免許証、車検証などを見ながら各項目をメモするか、携帯電話で写真を撮影しましょう。警察が到着すれば双方の身元確認が行われますが、隙を見て加害者が逃走してしまうリスクもゼロではないので、念のため連絡先をチェックしておいたほうが安心です。

また、時間的に余裕がある場合には、損傷箇所の写真(自身の車だけでなく、相手方の車も)も撮影しておくとよいと思います。

保険会社へ連絡する

追突事故では被害者側の過失は0になるケースが多く、その場合は自身が加入する任意保険の示談代行サービスを利用することはできません。そうすると、弁護士に依頼しない限り、自身で示談交渉を進めていくことになりますが、相手方が任意保険に加入していない場合には、十分な賠償を得られないことがあります。このような場合には、自身が加入している任意保険の人身傷害保険や車両保険などを利用することを検討することになります。

そのため、こちらに過失がないと判断されるケースでも、念のため、任意保険会社には事故のことを伝えておくのが無難です。

示談交渉を行う

事故の発生状況を踏まえて、加害者と被害者で示談交渉を行います。特に、過失割合は前述のとおり、示談金額に大きな影響を及ぼす要素なので、相手方から提示された示談内容に納得できない場合は適切に反論することが大切です。

過失0の場合は、前述のとおり任意保険会社の示談代行サービスを利用できないので、弁護士に依頼して対応してもらうことも検討しましょう。

まとめ

追突事故では、被害者の過失が0と判断されるケースが大半を占めます。しかし、被害者側に道路交通法違反の事由があった場合など、事故時の状況によっては、一定の過失を認定されることもあるので要注意です。

過失割合は、一般的に加害者側の任意保険会社から提示されますが、その内容に納得できないときは、安易に示談に応じるのではなく、疑問に思う点を質問する、過失割合算定の根拠を尋ねる等して交渉することが重要です。示談交渉を自ら行う自信がない、精神的な負担や手間を削減したいといった場合には、弁護士への依頼を検討しましょう。自身の任意保険に弁護士費用特約が付されている場合には、よほど重大な事故(損害額の大きい事故)でない限り、弁護士費用を自身で負担しなくてよいケースがほとんどですので、積極的に依頼を検討することをお勧めします。

琥珀法律事務所では、これまで対応してきた交通事故案件で培った実績や経験を基に、事案ごとの個別事情に沿った解決を目指します。

追突事故の被害に遭い、加害者との示談交渉などでお困りの方は、ぜひ弊所にご相談ください。

【経歴】

| 2008年 | 弁護士登録 |

| 2010年 | 主に労働事件を扱う法律事務所に入所 |

| 2011年 | 刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる |

| 2012年 | 琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当 |

| 2014年 | 青梅市役所法律相談担当 |

| 2015年 | 弁護士法人化 代表弁護士に就任 |

| 2022年 | 賃貸不動産経営管理士試験 合格 2級FP技能検定 合格 宅地建物取引士試験 合格 |

| 2024年 | 保育士試験 合格 (令和5年後期試験) 競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験) |

| 2026年 | 貸金業務取扱主任者試験合格(2025年試験) |

【その他のWeb活動】

- ブログ:弁護士川浪芳聖の「虎穴に入らず虎子を得る。」

- Facebook:川浪 芳聖のフェイスブックページ