交通事故事件の解決を弁護士に依頼する場合、相談料や着手金、報酬金などの弁護士費用が発生します。報酬算定にあたって、着手金・報酬金方式ではなく、タイムチャージ方式を採用している法律事務所(弁護士)も存在しますが、タイムチャージ方式を採用している事務所は少数派だと思いますので、以下では、着手金・報酬金方式を前提にして、弁護士費用について解説していきます。交通事故事件を弁護士に依頼した場合にどのくらいの費用がかかるのかという点を知らなければ、不安に思って依頼を躊躇することにつながりかねませんので、およその費用感を知っておくことは重要です。

現在、弁護士費用は自由化していますので、弁護士ごとに異なります。そのため、依頼先の弁護士費用が高すぎると、費用倒れになってしまう可能性も否定できませんので、弁護士費用を節約するコツについても知っておきましょう。

この記事では、交通事故問題の弁護士費用相場や、保険の弁護士費用特約を利用するメリット、費用倒れを防ぐためのポイントについてご紹介します。

【項目別】交通事故の弁護士費用相場

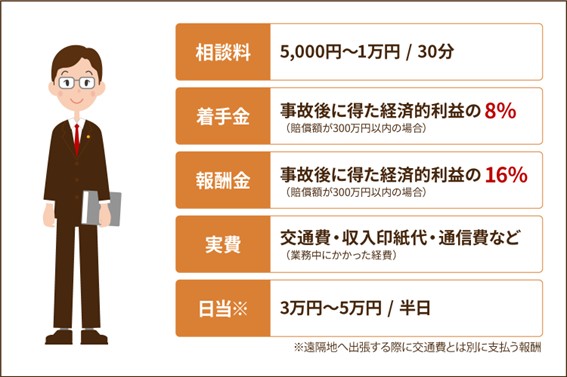

交通事故の弁護士費用は、一般的に、相談料、着手金、報酬金、実費、日当の5つの内訳に分かれています。それぞれの費用相場は以下の表のとおりです(いずれも税別)。弁護士報酬は平成16年4月に自由化されましたが、自由化された後も、日本弁護士連合会の旧報酬等基準に依拠して金額を定めている事務所が多いといえます。※ただし、弁護士・法律事務所ごとに報酬は異なりますし、今後、数年にわたって、最低賃金を増額することが予定され、物価高も続いていますので、下記の相場も上振れすることが予想されることにご注意ください。

| 弁護士費用の内訳 | 相場 |

|---|---|

| 相談料 | 5,000円〜1万円/30分 |

| 着手金 | 1 賠償額が300万円以内の場合 事故で得られる見込みのある経済的利益の8% 2 賠償額が300万円~3000万円の場合 9万円+事故で得られる見込みのある経済的利益の5% 2 賠償額が3000万円~3億円の場合 69万円+事故で得られる見込みのある経済的利益の3% |

| 報酬金 | 1 賠償額が300万円以内の場合 事故後に得た経済的利益の16% 2 賠償額が300万円~3000万円の場合 18万円+事故後に得た経済的利益の10% 2 賠償額が3000万円~3億円の場合 138万円+事故後に得た経済的利益の6% |

| 実費 | 交通費・収入印紙代・通信費など業務遂行にあたって要した経費 |

| 日当 | 3万円〜5万円/半日(往復2~4時間を要する移動が必要な場合) 5万円~10万円/一日(往復4時間を超える移動が必要な場合) |

(参考:『(旧)日本弁護士連合会報酬等基準』)

相談料

相談料とは、問題解決を正式に依頼する前に、弁護士と相談する場合の料金です。一般的に、正式に依頼した後の相談や打ち合わせには相談料がかかりません。初回の法律相談のみ相談料が発生するイメージです。以前は、相談とは「対面相談(直接面談)」を意味していましたが、新型コロナが蔓延して以降、オンライン相談や電話相談を積極的に取り入れる事務所が多くなりました。事務所によっては、この相談方法の違いによって相談料に差を設けているところも存在します。

「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」によると、個人のお客様の場合、初回相談料の相場は30分ごとに5,000円〜1万円です。

(参考:『(旧)日本弁護士連合会報酬等基準』)

着手金

着手金とは、弁護士に問題解決を依頼する場合に支払う料金です。結果の成功・不成功にかかわらず、弁護士が手続きを進めるために着手した段階で料金が発生します。基本的に、結果の如何によって着手金が返金されるということはありませんが、途中解約の場合には、解約した時期や解約時までに弁護士が行った業務量等によって、一部返金される可能性があるといえます。

報酬金

報酬金とは、弁護士に依頼した事件が終了した際に支払う料金です。着手金と違って、獲得した成果によって報酬金の金額は変わるのが一般的です。ただし、成果が出なかった場合(例えば、請求が認められず、一円も獲得できなかった場合)であっても、最低報酬額を支払う必要があると定めるケースもあります。また、報酬金算定の基準となる「経済的利益」をどのように定めるかという点についても、弁護士・法律事務所ごとに違いがあります。

実費

実費とは、弁護士が業務を遂行するにあたって要した経費のことです。例えば、出廷のために要する交通費や訴訟提起にあたって必要な収入印紙代、各種書面を郵送するのに要する郵便切手代、コピー代(印刷代)などが実費に含まれます。

実費がどのくらいの金額になるかは、依頼した業務の内容や進捗状況、相手方の対応等によって変わりますので、決まった相場はありません。遠隔地への移動や出張が必要な場合(裁判所への出廷など)は、交通費が発生し、意外に大きな支出になる可能性があります。ただし、最近は、裁判期日のWEB化が普及しつつありますので、裁判期日に出廷するための交通費は昔と比べて、かからなくなっています。

日当

日当とは、弁護士が遠隔地へ出張する際に、着手金・報酬金とは別に支払う報酬のことです。遠方の裁判所に出廷するような場合に必要となりますが、上述したとおり、裁判期日のWEB化の普及にともなって、その機会は減っていますので、日当が生じるケースも少なくなりつつあるといえます。

なお、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」によると、日当は、往復の移動時間が2~4時間の場合3万円〜5万円、4時間以上の場合5万円〜10万円が目安とされています。

(参考:『(旧)日本弁護士連合会報酬等基準』)

交通事故の際に役立つ弁護士費用特約とは?メリットを紹介

交通事故に遭った際に役立つのが、自動車保険に付帯する弁護士費用特約(弁護士特約)というサービスです。弁護士費用特約を利用すれば、交通事故事件を弁護士に依頼するときの弁護士費用・法律相談費用の全部又は一部を保険で補填することができます。

弁護士費用特約を利用する4つのメリットをご紹介します。

- 弁護士費用を300万円まで補償してもらえる

- 利用しても保険等級に影響しない

- 家族や同乗者も対象になる

- 示談代行サービスが利用できないときでも使える

弁護士費用を300万円まで補償してもらえる

1つ目のメリットは、一定の範囲内であれば、自己負担なしで弁護士費用を補償してもらえる点です。弁護士費用を補償してもらえる上限額は、保険にもよりますが300万円程度といわれています(なお、相談料は10万円を上限としている保険が多いといえます。)。

例えば、事故による損害額(経済的利益)が300万円、着手金が8%、報酬金が16%としましょう。この場合、着手金や報酬金だけでも、合計72万円の弁護士費用がかかります。実際には、これに消費税が加わりますし、実費も別途発生しますので、80万円を超える費用が必要ということになります。

弁護士費用特約が付いた保険に加入していれば、こうした出費を保険で賄うことが可能です。

利用しても保険等級に影響しない

2つ目のメリットは、弁護士費用特約を利用しても保険等級に影響しない点です。保険等級とは、契約者の過去の事故履歴などに基づいて、保険料を割増したり割引したりする区分のことです。1〜20の等級に分かれており、等級が下がると翌年度以降の保険料が高くなります。

自動車保険を利用すると、通常は保険等級が下がります。しかし弁護士費用特約は利用しても保険等級に影響せず、保険料も上がりません。そのため、保険等級を気にすることなく、弁護士特約を気軽に利用できます。

家族や同乗者も対象になる

3つ目のメリットは、保険に加入している本人(被保険者)だけでなく、家族や同乗者も弁護士費用特約を使える点です。

具体的には被保険者の配偶者や、同居中の親族(子や兄弟姉妹、甥・姪など)、別居中の未婚の子などが弁護士費用特約の補償範囲に含まれます。

また、弁護士費用特約には、交通事故だけでなく、日常生活で生じた事故も対象としているものがあります。この場合、例えば、他人に物を盗まれたり、他人の飼い犬にかまれたりして損害を被ったときでも、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することが可能になります。

示談代行サービスが利用できないときでも使える

4つ目のメリットは、保険会社の示談代行サービスが利用できないケースでも、弁護士に交渉を代行してもらえる点です。保険会社の示談代行サービスは、事故に対してまったく責任がない場合(当方の過失がなく、事故の相手方に対して損害賠償責任を負わない場合)は利用できません。当方の過失がゼロのケースの典型例として、追突事故や駐車中のもらい事故がありますが、このような類型の事故に遭った場合、弁護士に依頼しない限り、自分自身で相手方の保険会社と示談交渉を行う必要があります。

一方、弁護士費用特約は、自分にまったく責任がない事故も費用負担の対象としています。そのため、こういった無過失事故の場合でも、弁護士特約を利用して事故後の示談交渉を弁護士に依頼し、相手方とのやり取りを一任することができます。

交通事故で費用倒れにならないケース

弁護士に相談や依頼をするときに注意したいのが、費用倒れのリスクです。

費用倒れとは、事故後に得た経済的利益を弁護士費用が上回り、トータルで赤字になった状態を意味します。

費用倒れが起きにくいのは、以下の3つのケースです。

- 過失割合が少ない

- 重傷を負っている

- 後遺障害等級認定を受けている

交通事故の過失割合が少ない方や、重傷を負って治療期間が長引いている方、後遺障害の等級認定を受けた方は、事故の相手方に請求できる損害額が大きくなりやすいので、軽微な事故(例えば、損傷が軽微にとどまる物損事故など)や自身の過失割合が大きい事故(例えば、当方が交差点を右折する車で、相手方が交差点を直進する車の場合など)と比べると、弁護士費用を支払っても赤字になりにくいといえます。

過失割合が少ない

1つ目のケースは、こちら側の過失割合が少ない場合です。

交通事故の損害賠償額は、双方の過失割合(事故に対する責任)に基づいて調整されます。被害者側に何らかの過失や違反行為があった場合は、過失割合に応じて賠償金が減額され、受け取る金額が少なくなります。

一方、加害者側の著しい過失や重過失が原因で発生した事故の場合、賠償金の減額幅は小さくなりますし、当方に過失がない場合には賠償金は減額されません。交通事故問題では、双方の過失割合によって費用倒れになるリスクが変わることを知っておきましょう。

重傷を負っている

2つ目のケースは、被害者側が重傷を負っている場合です。

交通事故で怪我や障害を負った場合、入通院にかかった治療費や、肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料)を請求することが可能です。この慰謝料の金額は、症状が落ち着くまで(症状固定)の入通院に要した期間及び入通院日数に基づいて算定されるのが原則です。

事故で重傷を負い、症状固定までの期間が長引いた場合は、慰謝料などの賠償金が高額になるため、費用倒れとなる可能性は低くなります。

後遺障害認定を受けている

3つ目のケースは、事故によって被害者に後遺症が残った場合です。交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料の他に後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)があります。後遺障害慰謝料を請求するには、損害保険料率算出機構に対して申請手続きを行い、後遺障害の認定を受けることが必要です。申請が認められると、後遺障害の等級に基づいて慰謝料や逸失利益(後遺症が原因となる収入の減少など)を請求できるため、費用倒れとなる可能性は低くなります。

交通事故の弁護士費用を安くするコツ

費用倒れを防ぐため、弁護士費用を抑えるコツも知っておきましょう。弁護士特約を利用する方法以外に、弁護士費用を安くするためのポイントは3つあります。

- 早めに弁護士に相談する

- 無料相談で見積りをもらう

- 相談料・着手金が無料の弁護士を選ぶ

弁護士費用は、弁護士ごとに異なりますので、コストを抑える上では弁護士選びも大切になってきます。

早めに弁護士に相談する

1つ目のポイントは、なるべく早めに弁護士に相談することです。

示談交渉において、納得のいく賠償額(示談金額)で合意するには、加害者側・被害者側が時間をかけて協議し、互いに歩み寄りながら交渉を重ねていく必要があります。

示談交渉がある程度進んだタイミングで弁護士に依頼しても、依頼前の交渉過程におけるやりとりを全て反故にして交渉を進めることは容易ではありませんし、場合によっては相手方保険会社が納得せず、交渉決裂となってしまう可能性もあります。そのため、弁護士への相談はなるべく早期に行うことが重要です。

無料相談で見積りをもらう

2つ目のポイントは、無料の法律相談を利用し、複数の弁護士事務所から見積りをもらうことです。

弁護士事務所によっては、弁護士事務所に来所する前に、電話やメールなどで無料相談を行っているところがあります。そのような無料相談を利用して、弁護士費用の簡単な見積りをもらっておくと、大まかな費用感を把握できますし、複数の弁護士事務所で見積りを取ることで、予算に合った事務所を探しやすくなるでしょう。ただし、単純に価格の安さだけで依頼する弁護士を選ぶことはお勧めしません。価格のみならず、自身との相性や相談のしやすさ、質問に対する回答の正確さや説明のわかりやすさといった点も考慮して、弁護士を選ぶのがよいでしょう。

相談料・着手金が無料の弁護士を選ぶ

3つ目のポイントは、相談料・着手金が無料の弁護士を選ぶことです。

弁護士・法律事務所によっては、完全成功報酬型の料金体系を採用しているところもあります。完全成功報酬型の場合、初回の相談料や依頼時の着手金が発生しませんので、相談料や着手金を支払ったのに、賠償金を確保できない(相手方が無保険の場合は賠償金を回収できないことが多々あります。)又は賠償金を増額できないという状況に陥って、結局費用倒れになってしまった、という事態を避けることができます。

ただし、完全成功報酬型を採用している弁護士・法律事務所では、その分報酬金を割高に設定していることが少なくありませんので(未回収の場合のリスクを弁護士側が負う報酬体系ですので、このように割高となるのは仕方ないと思います。)、日当なども含めた弁護士費用の総額を比較しましょう。

交通事故の弁護士費用に関するよくある疑問

ここでは、交通事故の弁護士費用に関するよくあるQ&Aをご紹介します。

- 交通事故の弁護士費用を加害者に請求することは可能?

- 弁護士費用の計算における経済的利益とは?

- 費用を払ってでも弁護士に依頼すべき?

加害者に対する弁護士費用請求の可否や、弁護士費用における経済的利益の意味、弁護士に依頼するメリットを知りたい方はぜひ参考にしてみましょう。

交通事故の弁護士費用を加害者に請求することは可能?

結論からお伝えすると、基本的に弁護士費用を加害者側に請求することはできません。示談交渉を重ね、被害者側に有利な結果を勝ち取っても、弁護士費用はご自身で負担する必要があります。

ただし、示談交渉で折り合いが付かず、裁判に発展した場合は例外です。裁判に勝訴すると、判決で認められた賠償金の一定割合(判決が認容した損害額の10%相当額)を弁護士費用の賠償として認められます。示談交渉段階では、弁護士費用の請求は認められないのが原則であること、裁判手続に移行して判決を取得しても、実際にかかった弁護士費用全額の賠償が認められるものではないことに注意しましょう。

弁護士費用の計算における経済的利益とは?

経済的利益とは、一般的に、依頼者が弁護士に依頼した結果、最終的に獲得できた賠償金の総額を指します。

ただし、弁護士に依頼する前の交渉段階において、既に相手方保険会社から示談金の提案がなされている場合には、その提案額から増額した部分のみを経済的利益とみなすこともあります。この点は、依頼する弁護士・法律事務所によって考え方が異なることがありますので、事前に確認しておきましょう。

上記の経済的利益は、着手金や報酬金を計算する際の基準となる点で重要です。なお、着手金算定時においては、経済的利益が不明なケースも多々ありますが(例えば、依頼時にケガが治癒しておらず、通院を継続中の場合には、慰謝料額は確定しておらず、経済的利益を正確に算出することはできません。)、このようなケースにおいては、将来的に得られる経済的利益を想定して着手金を仮計算し、依頼後に経済的利益が確定した段階で調整する(想定した経済的利益よりも低額であった場合は着手金の一部を返還し、高額であった場合は追加の着手金を請求する、もしくは報酬金計算において考慮する)ことがあることをおぼえておきましょう。

費用を負担しても弁護士に依頼すべき?

弁護士費用を負担しても、交通事故問題を弁護士に依頼するメリットは4つあります。

- 弁護士基準(裁判基準)を前提として、慰謝料の増額を交渉できる

- 過去の裁判例などに基づいて、妥当な過失割合を主張できる

- 後遺障害等級の認定に必要なアドバイスの提供や、申請手続きのサポートを期待できる

- 事故後の対応を弁護士に一任でき、自ら交渉する手間と時間を節約できる

こうしたメリットに魅力を感じる場合は、弁護士費用を負担してもなお弁護士に依頼するメリットは大きいと思います。特に、弁護士費用特約が自身の保険に付帯している場合には、多くのケースで費用を負担することなく依頼できますので、弁護士への依頼を積極的に検討されるのがよいといえます。

まとめ

交通事故の弁護士費用は、初回に支払う相談料や経済的利益に基づいて算定される着手金・報酬金など、さまざまな項目に分かれています。弁護士への依頼を検討している方は、おおよその費用相場を把握しておきましょう。自動車保険に付帯する弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用を抑えること又は弁護士費用の負担なく依頼することが可能です。

交通事故に強い弁護士をお探しなら、ぜひ弁護士法人琥珀法律事務所にご相談ください。琥珀法律事務所では、依頼後にかかる弁護士費用について、見積りの段階で誠心誠意ご説明します。

【経歴】

| 2008年 | 弁護士登録 |

| 2010年 | 主に労働事件を扱う法律事務所に入所 |

| 2011年 | 刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる |

| 2012年 | 琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当 |

| 2014年 | 青梅市役所法律相談担当 |

| 2015年 | 弁護士法人化 代表弁護士に就任 |

| 2022年 | 賃貸不動産経営管理士試験 合格 2級FP技能検定 合格 宅地建物取引士試験 合格 |

| 2024年 | 保育士試験 合格 (令和5年後期試験) 競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験) |

| 2026年 | 貸金業務取扱主任者試験合格(2025年試験) |

【その他のWeb活動】

- ブログ:弁護士川浪芳聖の「虎穴に入らず虎子を得る。」

- Facebook:川浪 芳聖のフェイスブックページ