仕事中に事故やアクシデントに遭うなどして負傷し、治療しても完治せず、後遺障害が残存した場合、労働災害による後遺障害の認定を受けることができます。後遺障害の認定を受ければ、労災保険から後遺障害に対する補償を受けることが可能となり、治療に掛かる負担を軽減することが可能です。

本記事では、労働災害による後遺障害の概要や、後遺障害の認定を受けるまでの流れ、診断書を作成してもらうためのポイント、認定を受ける際の注意点、認定されないケースについて分かりやすく解説します。

- 治療を中断すると認定を受けられない可能性があるので注意

- CT検査やMRI検査の画像も添えておくと説得力が増す

- 医師や面談者に症状を伝える際はあらかじめノートなどに情報をまとめておくと安心

労働災害による後遺障害とは?

労働災害による後遺障害とは、業務に従事したことによって生じたケガや病気について、できる限りの治療を行ったにもかかわらず、身体に一定の障害が残ってしまうことです。

後遺障害が残ると、業務や日常生活に支障を来すおそれがあり、場合によっては、一生涯にわたって療養や介護などが必要になることもあります。

後遺障害認定における等級

労働者災害補償保険法では、障害の度合いに応じて第1~第14までの障害等級を設けています。

障害等級は、医師が作成した診断書を基に労働基準監督署が審査・面談を行った上で認定される仕組みです。等級の数字が小さいほど障害が重度であることを示しており、労災から支給される給付金も高額になります。

最も障害が軽度な第14級の一例を挙げると、まつげが禿げた場合や、三歯以上にクラウンや入れ歯などの人工歯を入れた場合(歯科補綴を加えた場合)、局部に神経症状が残った場合などの症例があります。

(参考: 『労働者災害補償保険法施行規則』)

後遺障害認定により受け取れる給付金

後遺障害の認定を受けると、障害等級に応じて障害給付金が支払われます。支給される給付金の内容は、等級によって異なります。

- 障害等級第1~7級:障害年金、障害特別支給金、障害特別年金

- 障害等級第8~14級:障害一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

上記のうち、障害特別支給金、障害一時金、障害特別一時金の支給は一度きりとなりますが、障害年金および障害特別年金は毎年6期に分けて支給される仕組みになっています。

なお、年金を受け取り続けるには、定期報告書を毎年提出する必要があります。

(参考: 『身体に一定の障害が残った場合には』)

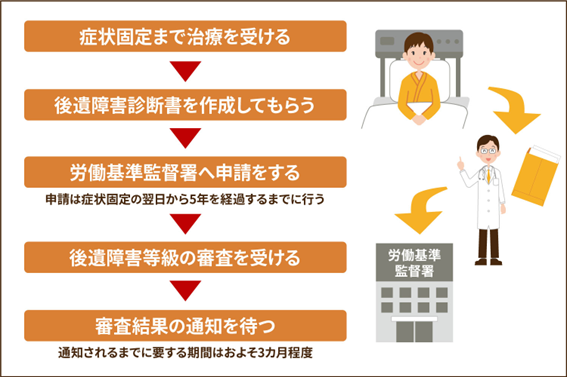

労災による後遺障害認定を受けるまでの流れ

労災による後遺障害認定を受けるためには、必要な治療を受けた上で、診断書を作成してもらったり、労働基準監督署に申請の手続を行ったりする必要があります。書類の準備や審査にはある程度の期間が掛かるので注意しましょう。

ここでは後遺障害認定を受けるまでの基本的な流れを説明します。

症状固定まで治療を受ける

後遺障害と認定されるには、一定の治療を受けても障害が残ったという証明が必要になります。そのため、労災でケガや病気になったら、まずは医療機関を受診し、これ以上良くならない(症状固定)と医師に診断されるまで継続的に治療を受けましょう。

その際、必要とされる検査をしっかり受けておくと、ケガや病気の詳細が明らかになり、後遺障害認定を受ける際の大きな判断材料となります。

また、治療は医師の指示に従って最後までしっかり受けることが大切です。自己判断によって途中で治療を中止すると、認定を受けづらくなるので要注意です。

後遺障害診断書を作成してもらう

医師から症状固定と診断されたら、後遺障害認定を受けるのに必要な後遺障害診断書を作成してもらいます。

診断書は書式が決まっており、医療機関では常備されていません。そのため、厚生労働省のホームページからあらかじめダウンロード・プリントアウトして、医療機関に持参しましょう。

また、診断書の他に、検査の際に撮影したX線検査やCT検査、MRI検査などの画像も受け取れるように準備しましょう。これらの画像を受け取る際の手続は、医療機関ごとに若干異なりますので(郵送での手続を認めず、窓口でやりとりする必要がある医療機関も存在します。)、通院先の医療機関にあらかじめ問い合わせて確認しておくとよいでしょう。

なお、診断書の作成は有償ですが、後に診断書料を請求することが可能です。その場合は同じく厚生労働省のホームページから、療養補償給付たる療養の費用請求書または療養給付たる療養の費用請求書をダウンロード・プリントアウトし、提出の準備を整えておきましょう。

労働基準監督署へ申請をする

障害補償給付支給請求書または障害給付支給請求書に必要書類を添えて、管轄の労働基準監督署長宛に提出します。

請求書には勤め先が記入する項目(事業の名称や事業場の所在地、事業主の氏名)があります。これらは事業所が記載しますが、勤め先が労災を認めてくれず、記載に応じてもらえない場合は空欄でも提出可能です。

なお、ここまでの準備および申請は症状固定の翌日から5年を経過するまでに行う必要があります。5年を過ぎると時効によって請求権が消滅し、障害補償給付を受けられなくなってしまうので注意しましょう。

後遺障害等級の審査を受ける

申請手続を済ませると、労働基準監督署による後遺障害等級の認定審査が実施されます。

審査は提出した書類のチェックだけでなく、労働基準監督署の調査官や地方労災医院による面談も行われます。面談では、提出した資料だけでは不明瞭な部分などを尋ねられます。

この他、治療を担当した医師や医療機関に対し、提出した書類や面談の内容を照会する作業も行われます。これら全ての結果や内容を踏まえ、後遺障害認定の可否や、等級が決定されます。

審査結果の通知を待つ

審査を受けたら、あとは労働基準監督署から審査結果が通知されるのを待ちます。申請から審査結果が通知されるまでに要する期間はおよそ3カ月程度が一般的です。ただし、労災と障害の関連性を判断するのが難しいケースでは、それ以上の期間が掛かる場合もあります。

審査の結果、等級認定を受けた場合は支給決定通知書が送付されますが、第1~7級に認定された場合はさらに年金証書が、第8~14級認定の場合は支払通知書が、それぞれ同封されてきます。

なお、審査の結果、認定を受けられなかった場合は支給決定通知書の代わりに不支給決定通知書が送付されます。

労災による後遺障害診断書を作成してもらうときのポイント

労災による後遺障害認定では、医師が作成する後遺障害診断書の内容が重視されます。診断書の内容が認定の可否や等級に大きな影響を及ぼすので、適切な診断書を作成してもらえるよう心掛けましょう。そのためには、後述のとおり、通院開始当初から、主訴(自覚症状)を主治医にしっかりと伝えておくことは重要です。

診断書作成の際に押さえておきたいポイントは以下の2つです。

自覚症状を詳しく伝える

目に見えない痛みや違和感は、当人しか自覚できないものです。そのため、より詳しい診断書を作成してもらうためには、どの部分がどのように痛むのか、どういう動きをすると違和感を覚えるのか、など症状をなるべく詳しく伝える必要があります。

「何となく痛む」「このあたりに違和感がある気がする」といった曖昧な表現では、ケガや病気の程度がどのくらいなのか判断するのが難しくなるので注意しましょう。

症状と等級の関係について把握しておく

後遺障害認定では、症状に応じて等級が区分されています。そのため、自身が自覚している症状がどの等級に該当し得るのか、あらかじめ把握しておくことも大切です。

例えば、12級と14級にはそれぞれ局部の神経症状に関する記述がありますが、14級では局部に神経症状を残すものと記載されているのに対し、12級では局部に「頑固な」神経症状を残すものと記載されています。

つまり、神経症状(しびれや疼痛等)が頑固であるか否かによって等級が大きく変化するので、MRI検査やCT検査などをしっかり受けておくことが大切です。なお、神経症状が頑固か否かは、他覚的所見の有無によって判断されます。具体的には、画像所見によって神経症状を医学的に証明可能な場合(他覚的所見がある場合)には12級、医学的に証明できなくても(他覚的所見はなくても)医学的に説明可能であれば14級と認定されることになります。

後遺障害認定を受けるときの注意点

後遺障害認定を受ける際は、認定に時効があること、診断書の作成に速やかに応じてもらえない可能性があることなど、いくつかの注意点があります。

また、認定審査では面談を受けることになります。提出した資料では分からない部分を補完する意味合いがあるので、どのような対応を心掛ければよいか、あらかじめ確認しておきましょう。

認定には時効がある

前述したとおり、後遺障害認定には時効があり、症状固定の診断を受けた翌日から5年が経過すると請求権を失ってしまいます。請求権を失ったら、さかのぼって保険を請求することはできないので注意が必要です。

逆にいうと、過去の労災事故で病気やケガを負っており、まだ後遺障害認定を受けていない場合は、5年以内であればさかのぼって請求することが可能となります。

「会社に遠慮して請求できなかった」といったケースでも、時効を迎えていなければ請求可能なので、過去に労災を受けた経験があり、かつ請求していない事案があれば請求を検討することをお勧めします。

診断書の作成を渋る医師もいる

診断書の発行は診療業務と並行して行う必要があるため、医師の中には、極めて少数ではありますが、多忙を理由に診断書の作成を渋る人もいるようです。

患者側も、面倒そうな対応を取られるとつい遠慮してしまいがちですが、医師法第19条2項は、診察した医師は診断書の交付を求められた場合、正当な事由がなければこれを拒否してはならないと定めていますし、診断書は後遺障害認定に必要不可欠で、かつ医師しか作成できないものですので、遠慮せずに診断書の作成を依頼しましょう。ただし、医師の多くは実際に多忙ですので、自身の都合を押し付けることなく、余裕をもって作成を依頼するべきです。

(参考: 『医師法 第19条2項』)

面談では状況をしっかりと伝える

後遺障害等級の審査面談では、事前に提出した診断書では不明な点や、本人から直接聞かないと分からない点などが質問されます。面談の結果は認定の可否や等級に大きく影響するので、面談では現在の状況をしっかりと伝えるよう努めましょう。

ただ、面談の場では緊張してしまって、うまく説明できなくなったり、答えられなくなったりする方は少なくありません。このような不安のある方は、落ち着いて状況を説明できるよう、事前にノートやメモなどに自身の状態をまとめておく等して準備することをおすすめします。

労災の後遺障害が認定されないケース

労災の後遺障害は、申請すれば必ず認定されるわけではありません。認定されないケースも当然あります。確実に後遺障害認定を受けたいのなら、認定されないケースを把握し、事前に然るべき対策を講じておきましょう。

ここでは認定されない具体的なパターンを紹介します。

必要十分な検査を受けていない

後遺障害の状況を詳しく調べるためには、CT検査やMRI検査といった高精度な検査を受ける必要があります。必要な検査を受けないと、症状固定後に医師が作成する診断書で詳しい症状を記述してもらえず、審査で軽症と判断される可能性があります。

そのため、医師の指示に従って、症状に応じた検査を必ず受けるようにしましょう。自身の勝手な判断で検査を受けることを拒否すると、後で後悔することになりかねません。

後遺障害の等級表に該当しない

後遺障害認定の可否は、労働災害補償保険法施行規則に記載されている障害等級表を基準に判断されます。そのため、労災によって被った病気やケガが第1~14級に示されるいずれの身体障害にも該当しない場合は、認定を受けることができません。

障害等級表は厚生労働省のホームページで公開されているので、ご自分の症状が等級表に記載されている内容に該当するかどうか、あらかじめチェックしておきましょう。

(参考: 『労働者災害補償保険法施行規則 別表第一』)

(参考: 『障害等級表』)

医師に症状が伝わっていない

診察や検査などでは確認できない痛みや違和感などの自覚症状がある場合は、医師に口頭で説明する必要があります。「たいしたことがないから」と説明を省いたり、曖昧な表現で症状を伝えたりすると、診断書にその旨が記載されず、審査で不利になってしまうおそれがあります。

気になる症状がある場合は、どこが・どのようなときに・どのくらい・どのような風に痛むのか、などをなるべく詳しく説明することが重要です。

通院頻度が適切でない

後遺障害認定を受けるには、一定期間適切な治療を受け、それでも症状が改善されなかったという証明が必要です。通院頻度が不定期だったり、実通院日数が少なすぎたりすると、定期的に治療を受けるまでもない病気・ケガだったと判断されて、認定を受けられない可能性が高くなります。仕事等で多忙な方ほど、定期的な通院を怠りがちですが、後遺障害認定にあたって通院頻度、通院日数は重視される要素の一つですので、医師の指示に従って定期的に通院することを心掛けましょう。

参考までにお伝えすると、最も等級の低い第14等級に認定されるためには、週3~4回の頻度で、6カ月以上通院するのが望ましいと一般的にいわれています。

なお、医師の同意を得て接骨院や整骨院に通う場合であっても、並行して医療機関を定期的に受診する必要があります。診断書を作成できるのは医師のみであり、柔道整復師は診断書を作成できないことを憶えておきましょう(柔道整復師が作成できるのは施術証明書です)。

まとめ

労災で後遺障害認定を受けるには、医療機関で症状固定まで治療を受けること、診断書を作成してもらうこと、所定の申請手続を行うことなど、いくつかの条件があります。

また、申請すれば必ず認定を受けられるわけではなく、診断書の内容や面談の結果などによっては認定されない場合もあります。

労災で後遺障害認定を受け、適切な等級を獲得するためには、専門的な知識が必要不可欠なので、労災に強い弁護士に依頼して適切な支援を受けることをおすすめします。

【経歴】

| 2008年 | 弁護士登録 |

| 2010年 | 主に労働事件を扱う法律事務所に入所 |

| 2011年 | 刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる |

| 2012年 | 琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当 |

| 2014年 | 青梅市役所法律相談担当 |

| 2015年 | 弁護士法人化 代表弁護士に就任 |

| 2022年 | 賃貸不動産経営管理士試験 合格 2級FP技能検定 合格 宅地建物取引士試験 合格 |

| 2024年 | 保育士試験 合格 (令和5年後期試験) 競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験) |

| 2026年 | 貸金業務取扱主任者試験合格(2025年試験) |

【その他のWeb活動】

- ブログ:弁護士川浪芳聖の「虎穴に入らず虎子を得る。」

- Facebook:川浪 芳聖のフェイスブックページ