物損事故に関するトラブルの一つが、「事故後に加害者がお詫びに来ない」というものです。電話での謝罪すらなく、加害者側の態度が不誠実だと感じる方もおられるでしょう。

軽い接触事故など、物損事故の場合はお詫びはいらないのでしょうか。この記事では、物損事故におけるお詫びの必要性や、加害者がお詫びをしない理由、事故後にお詫びがないことでの示談交渉への影響について解説します。

- 物損事故では、原則として慰謝料請求は認められないが、多大な精神的苦痛が生じたことを証明することで認められることもある

- 物損事故として届け出た後、ケガが判明した場合は慰謝料を請求可能

- 慰謝料増額を目指すなら計算基準の高い弁護士に依頼するのがおすすめ

物損事故の際にお詫びはいらないの?

交通事故の加害者となった場合、被害者に対して誠意を持って謝るのが良識的な対応といえます。しかし、物損事故の場合、加害者側がお詫びをするどころか、直接の連絡すらしないというケースがあることを時折耳にします。

ここでは、物損事故の定義や、物損事故に対するお詫びは本当に必要かについて解説します。

物損事故とは?

警察庁の交通事故統計における用語解説では、交通事故は“道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等および列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡または負傷を伴うもの(人身事故)並びに物損事故”と定義されています。

つまり、物損事故とは、主に車や建物など他人の財産に損害を与える事故のことです。物損事故の加害者がお詫びをしないことがあるのも、事故により人が死亡したり、人に怪我をさせたりといった深刻な責任が伴わないという物損事故の性質が理由の一つであると推測します。

(参考: 『用語の解説』)

物損事故に対するお詫びの必要性

それでは、物損事故において、被害者に対するお詫びはいらないのでしょうか。一般的には、軽い接触事故であっても、加害者の責任が明らかである事案(追突事故など)の場合、すみやかに謝罪を行うことが望ましいといえます。

事故後すぐにお詫びをする等して誠実に対応することで、被害者の心象が良くなり、その後の示談交渉がスムーズに進む可能性があるからです。

示談交渉は、前提となる事実関係を互いに確認し、当事者間の話し合いに基づいて賠償額を決めるものです。たとえ小さな事故(軽微な物損事故)であっても、加害者側が真摯に謝罪の意思を伝えることで、事後の示談交渉が円滑に進む効果を期待できます。

しかし、実際には加害者側がお詫びをしないというケースは一定数あります。加害者側がなぜお詫びをしないのか、その背景にある心理や状況を知っておくとストレスを感じずに済むでしょう。

物損事故の際に加害者がお詫びをしない理由

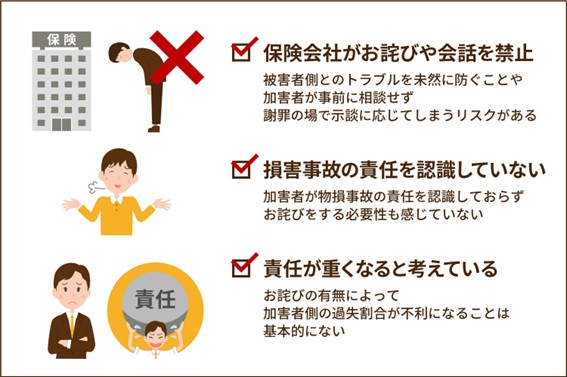

物損事故の際に加害者がお詫びをしない理由は、大きく分けて3つあると考えます。

- 保険会社がお詫びや会話を禁止している

- 物損事故の責任を認識していない

- お詫びによって責任が重くなると考えている

保険会社がお詫びや会話を禁止している

1つ目は、加害者が加入している保険会社(任意保険会社)が、被害者との直接のやりとりを禁止(正確には、控えるように助言)しているケースです。

その理由として、被害者側とのトラブルを未然に防ぐことや、加害者が事前に相談せず、謝罪の場で示談に応じてしまうリスク、被害者に誤解を抱かせる発言をするリスクがあることが考えられます。

加害者が自己判断で示談に応じた場合、保険会社が妥当と考える賠償金額を超える部分については、加害者に対し保険金が支払われないことが一般的です。

しかし、示談は法律上、当事者による合意の意思表示のみで成立する和解契約にあたりますので、たとえ口頭での合意であっても成立します(民法第695条)。一旦示談が成立すると、保険金が支払われないといった理由で示談を無効にすることは基本的に難しいので、安易に示談に応じないように注意しなければなりません。

また、示談が成立したとはいえない場合であっても、加害者が被害者に対して、「損害は全て弁償します」等という発言をしたことで、被害者に期待を抱かせ、後日トラブルになることがよくありますので、発言にも注意が必要です。

(参考: 『民事弁護実務の基礎』p5)

物損事故の責任を認識していない

2つ目は、加害者が物損事故の責任を重く受け止めておらず、お詫びをする必要性も感じていないケースです。

前述のとおり、物損事故は人の死亡または負傷を伴わない、他人の財産に損害を与える事故を意味します。怪我や後遺症などの重大な被害が発生していないことから、人身事故と比較して、加害者側が自分の責任を感じにくいのが理由の一つです。

また、事故の状況によっては、加害者だけでなく、被害者側にも一定の責任があるケースがあります。その場合、加害者側に「自分だけでなく、被害者にも落ち度があるのではないか」という心理が働き、謝罪の申し入れがないことも考えられます。実際、当事者双方の過失割合が50対50に近いような事故状況では、加害者・被害者に分けることはできませんので、互いに謝罪がなくても仕方ないともいえるところです。

お詫びによって責任が重くなると考えている

3つ目は、お詫びによって自分の責任が重くなると考えているケースです。

交通事故の示談交渉では、加害者・被害者の事故に対する責任を認定し、それぞれの過失割合に応じて賠償金額を決めます。双方の過失割合に争いがある場合、加害者が「謝罪することで、自分の責任を認めたことになるのではないか」と不安を抱き、謝罪に来ないケースが考えられます。

しかし、交通事故における過失割合は、長年にわたる裁判例や議論に基づく認定基準を参考に、事故状況を分析して決定されるものです。お詫びしたからといって、過失割合の決定にあたって不利になることは基本的にありません。

物損事故のお詫びがないときに加害者と連絡を取ることは可能?

物損事故のお詫びがないときに、加害者に対して電話したり、面会を申し入れたりすることは可能なのでしょうか。基本的に事故後の対応において、加害者と被害者が直接連絡を取り合うことはほとんどありません。当事者双方又は一方の任意保険会社を通じて、連絡を取り合うのが通常であり、直接、相手方本人に連絡することは控えるように保険会社から求められますので、実際には直接連絡をしてやり取りすることはほぼないといえます。

ただし、加害者が自動車保険(任意保険)に加入していないといった例外的な場合は、加害者本人と示談交渉を行うことになるため、直接やりとりすることがあります。

加害者と直接連絡を取ることは難しい

加害者が任意保険に加入している場合、事故後の対応は加害者本人ではなく、保険会社の担当者を窓口として進められます。加害者本人による申し出がない限り、直接連絡を取ることは難しいでしょう(連絡しても、加害者本人が応じることは少ないでしょう)。

交通事故を起こしたにもかかわらず、保険会社に任せきりで何もしない加害者の態度に対し、憤りを感じる方もおられるかもしれません。しかし、以下の2つの理由から、加害者に直接連絡して話し合うことは望ましい手段ではありません。

- 話し合いの場で加害者が自分の落ち度を認めても、保険会社との示談交渉に影響するわけではない

- 加害者に対し執拗に連絡を取ろうとした場合、保険会社が契約者の保護のため、顧問弁護士を立てる可能性がある

- 加害者に対して感情的な発言をし、脅迫・恐喝と受け取られてしまうおそれ、示談交渉が難航・長期化するおそれがある

加害者と直接連絡を取ることができるケース

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人と示談交渉を行うことになります。加害者側に謝罪の意思があれば、その場でお詫びを入れられることもあるでしょう。

しかし、物損事故の場合、加害者が任意保険に加入していないと以下のようなリスクも生じます。

- 加害者に十分な資力がない場合、損害賠償を請求しても賠償金の確保が難しくなる

- 自賠責保険には対物賠償がないため、加害者に資力(賠償能力)がない場合、車の修理費用などを被害者が全額自己負担しなければならない可能性がある

加害者が無保険であることを知ったら、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談して助言を求めるとよいでしょう。

なお、事故発生について当事者双方に一定の過失がある場合には、相手方が任意保険に加入していなくても、当方が任意保険に加入していれば、当方の保険会社の担当者が相手方本人と示談交渉を行うことになります。

物損事故のお詫びがないことで賠償金額は増える?

物損事故のお詫びがない場合、加害者側の不誠実な態度を理由として、賠償金額を増額したいと考える方もおられるかもしれません。

しかし、基本的にお詫びがないことを理由とした増額交渉は難しいでしょう。加害者の事故後の対応が不誠実であることを理由に慰謝料算定にあたって考慮している裁判例はありますが、それは人身事故の場合です。

賠償金額の増額は難しい

物損事故の場合、事故後のお詫びがなかったとしても、賠償金額の増額は原則として認められません。

人身事故では、交通事故に対する精神的慰謝料の請求が可能なため、過去には加害者側の不誠実な態度を理由として、慰謝料の増額が認められた事例もあります。例えば、加害者が嘘の証言をしたことが判明した事例や、被害者側の遺族に対し、不適切な謝罪を行った事例などです。

しかし、物損事故は人身被害が発生していないため、そもそも傷害慰謝料(入通院慰謝料)や後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)、死亡慰謝料などの請求ができません。もし、加害者が配慮に欠けた態度をとったとしても、その点だけを理由に賠償金額を増額するのは難しいでしょう。なお、加害者がお詫びしなかっただけでなく、被害者に対して侮辱的な発言を繰り返す等して、その言動自体が被害者に対する不法行為に該当するような例外的な場合については、交通事故発生後の言動を不法行為ととらえて、慰謝料請求が認められる余地はあります。

加害者側とのトラブルに巻き込まれた場合は、弁護士などの専門家に解決を依頼してください。

お詫びがあったときは受け入れるべき?

もし、加害者から謝罪の申し入れがあった場合、気持ちの整理が付いていれば、受け入れるとよいでしょう。

被害者の方が謝罪に応じるメリットは以下のとおりです。

- 加害者側の気分が前向きになり、その後の示談交渉において折り合いが付く可能性が高まる

- 加害者側が誠心誠意謝罪を行った場合、被害者自身の気持ちも和らぎ、前向きになれる

ただし、加害者側と直接やりとりすることには、さまざまなリスクもあります。単に謝罪の言葉を受けるだけでしたら問題ありませんが、賠償請求の取り下げや減額を求められたりすることがあり得ますし(加害者が任意保険に加入していない場合など)、感情的になって加害者に対し、罵倒したり怒鳴ったりして、示談交渉が円滑に進まなくなることもあり得ますので、慎重に対応するのがよいと思います。

物損事故が発生したときの示談交渉のポイント

物損事故に遭ったときの示談交渉のポイントは5つあります。

- お詫びがなくても冷静に対応する

- 証拠をもとに交渉を進める

- 保険会社からの提案を慎重に検討する

- 賠償金額の増額を打診する

- 必要に応じて弁護士に相談する

お詫びがなくても冷静に対応する

1つ目のポイントは、加害者側からお詫びがなくても冷静に対応することです。

特に交通事故の状況から判断して、事故の当事者双方に過失が認められる可能性がある事案の場合、加害者側が反省するどころか、自らにとって有利な過失割合を主張するケースも考えられます。その場合も感情的にならず、合意に向けて粘り強く話し合いを重ねましょう。

ご自身一人で対応するのが難しいと感じたら、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

なお、事故状況から判断して、当事者双方に同程度の過失が認められるような事案の場合には、お互い様といえますので、謝罪がなくてもやむを得ないでしょう。

証拠をもとに交渉を進める

2つ目のポイントは、事件関係資料を収集し、客観的な証拠をもとに交渉を進めることです。示談交渉に役立つ資料として、例えば以下のようなものがあります。

- 交通事故証明書

- 車を修理したときの見積書

- 新車に買い替えたときの注文書または売買契約書(修理費用が車の時価を超える「経済的全損」の場合のみ)

- 事故車両の状態や、事故現場の状況が分かる写真

- ドライブレコーダーの映像

この中でも、交通事故証明書は示談交渉の基礎となる資料のため、管轄の自動車安全運転センターで交付を受けるか、相手方の保険会社に連絡して開示(提供)してもらいましょう。

保険会社からの提案を慎重に検討する

示談交渉が始まるタイミングは、大きく分けて2つあります。

- 加害者側の保険会社が賠償金額を算定し、示談提示をしてくるケース

- 被害者側が弁護士に依頼し、加害者側の保険会社へ賠償請求をするケース

事故直後から事故状況や過失割合を巡って争いになっているケースは多くありませんので、事故直後に弁護士に依頼する人は少ないといえます。そのため、加害者側の保険会社から賠償金額を提示され、示談交渉が始まるケースが一般的です。ただし、加害者側の保険会社が提示する賠償金額が適正であるとは限りません。また、改造車や旧車(ビンテージカー)、限定車(特別仕様車)といった特殊な車両・市場流通数が少ない車両が事故で損傷した場合、その時価額や修理費用の算定は容易ではありませんので、保険会社の担当者によって算定金額に差が生じることは十分あり得ます。

そのため、保険会社からの提案については、慎重に検討しましょう。

賠償金額の増額を打診する

保険会社に提示された賠償金額に納得がいかない場合は、増額交渉を行うことになります。

しかし、ただ増額を打診するだけでは、相手方に受け入れてもらえる可能性はほとんどありません。事故関係資料を収集し、法的根拠に基づいて説得力のある主張をする必要があります。

特に当事者双方に過失がある事案の場合、どのように過失割合を算定するかによって、最終的な賠償金額は大きく変わりますので、慎重に対応するのがよいといえます。

必要に応じて弁護士に相談する

保険会社の担当者は、交通事故問題への補償を専門としており、豊富な経験やノウハウを持っています。のらりくらりと議論をかわし、相手が泣き寝入りするのを待つ戦略をとっている保険会社も珍しくありません。

そのため、保険会社の担当者の提案に納得できない場合やその提案が妥当かどうか判断できない場合に、やみくもに不満や要望を伝えても、希望どおりの解決に至ることはありません。こちらの主張や理解が誤っている場合(保険会社の担当者の主張が法的には正しい場合)も少なからずあります。そのため、不満に感じたり、疑問を抱いた場合には、専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。

まとめ

軽い接触事故などの場合、事故後に加害者側からお詫びがないことはよくあります。

事故を起こした本人が責任を認識していないケースも考えられますが、保険会社が被害者側との接触を控えるように助言しているケースもありますので、お詫びがなくても、冷静に対応しましょう。

もし、事故後の対応に不安やストレスを感じる場合は、ぜひ琥珀法律事務所にご相談ください。人身事故・物損事故を問わず、被害に遭われた方にとってより良い解決につながるよう、担当弁護士が誠意を持ってサポートいたします。

【経歴】

| 2008年 | 弁護士登録 |

| 2010年 | 主に労働事件を扱う法律事務所に入所 |

| 2011年 | 刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる |

| 2012年 | 琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当 |

| 2014年 | 青梅市役所法律相談担当 |

| 2015年 | 弁護士法人化 代表弁護士に就任 |

| 2022年 | 賃貸不動産経営管理士試験 合格 2級FP技能検定 合格 宅地建物取引士試験 合格 |

| 2024年 | 保育士試験 合格 (令和5年後期試験) 競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験) |

| 2026年 | 貸金業務取扱主任者試験合格(2025年試験) |

【その他のWeb活動】

- ブログ:弁護士川浪芳聖の「虎穴に入らず虎子を得る。」

- Facebook:川浪 芳聖のフェイスブックページ