交通事故でケガをしたのに、面倒に感じて人身事故の届け出をしない方は一定数おられるのではないでしょうか。事故から数日経過してから痛みが出てくる場合もありますので、ケガをして身体に異変や痛みを感じたら、速やかに医師の診察を受けて、人身事故として届け出ることを検討しましょう。物損事故扱いのままにしていても、生じた人身損害について補償を受けることができないわけではありませんが、物損事故から人身事故への切り替え手続を行っておくと安心です。

この記事では、人身事故と物損事故の違いや決定方法、警察や加害者が物損事故扱いにしたがる理由、被害者側のデメリット、切替方法をご紹介します。もし、警察や保険会社に物損事故から人身事故への切り替えを断られたら、弁護士に相談しましょう。

人身事故と物損事故の違い

人身事故とは人の身体に被害が生じた事故を意味します。一方、物損事故とは車両や衣類といった物のみに被害が生じた事故を意味します。さらに、左記以外にも以下の4つの違いがあります。

- 損害賠償金の違い

- 刑事罰の違い

- 自賠責保険の適用の違い

- 違反点数の違い

物損事故の場合、ケガをしていない以上、人身事故よりも被害者が受け取れる損害賠償金は少なくなる傾向にありますし、自賠責保険の適用もありません。また、物損事故の加害者は、原則として刑事罰・行政罰ともに科されないなど、人身事故よりも処分は軽くなります。

損害賠償金の違い

物損事故よりも人身事故の方が、認められる損害賠償の範囲は広くなります。物損事故は自動車の修理費や代車の利用料など、モノ(物)の被害に対して生じた費用しか請求できません。

一方、人身事故では物損事故で請求できる費用の他に、以下の損害賠償金も請求できます。

【人身事故で請求できる損害賠償金】

- ケガの治療費や入院費

- 働けない期間の収入を補填する休業損害

- 後遺障害が認定された場合の逸失利益

- 肉体的・精神的苦痛の塡補のために支払われる慰謝料

このように、人身事故の方が物損事故よりも損害賠償の範囲が広くなりますので、損害賠償金の額も、物損事故より高額になります。

刑事罰の違い

人身事故では刑事罰に問われることがあるものの、物損事故では飲酒運転や大幅な速度違反によって事故を起こした場合や当て逃げした場合でない限り、刑事責任を負うことはありません。例えば、人身事故では内容により、以下の刑事罰が課される可能性があります。

| 刑事罰 | 内容 | 罰則 |

|---|---|---|

| 過失運転致死傷罪 | 不注意により人身事故を起こしたときに適用される。 | 7年以下の懲役、または100万円以下の罰金。 |

| 危険運転致死傷罪 | 危険運転(著しいスピード違反、飲酒運転など。)をした結果、被害者を死傷させたときに適用される。 | 被害者が負傷したとき:15年以下の懲役。 被害者が死亡したとき:1年以上の有期懲役。 |

なお、物損事故は故意に起こしたものでなければ、器物損壊罪(刑法261条)も成立しません。過失によって器物を損壊した場合は不可罰です。

参考: 『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律』

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000086_20220617_504AC0000000068

自賠責保険の適用の違い

自賠責保険は自動車事故に遇った被害者救済を目的とした、対人損害に対する保険です。そのため、人身事故では適用されるものの、物損事故は対象となりません。

人身事故であれば、万が一加害者が任意保険に加入していなかったり、損害を補償保証できるほどの資金がなかったりしても、自賠責保険の限度額までは保険金を受け取ることができます。なお、損害賠償金が自賠責保険の限度額を超えたときは、原則として、任意保険から支払われるか、加害者が自ら支払うかのどちらかとなります。このほか、自身の加入する任意保険に人身傷害保険が付されている場合には、その保険を利用することもできます。

違反点数の違い

人身事故では行政処分として、免許の違反点数が加算されます。一方、物損事故では基本的に違反点数は加算されません。免許の点数制度では交通事故などに一定の点数を設け、過去3年間の合計違反点数が一定の値に達したときに、免許の取り消しや停止処分がなされる仕組みとなっています。

なお、酒気帯び運転など道路交通法の違反が原因でモノ(物)に損害を与えたときは、物損事故であっても、酒気帯び運転などの行為に対し違反点数が加算されます。

人身事故か物損事故かはだれが決める?

交通事故が人身事故と物損事故のどちらに該当するかは、事故現場に駆け付けた警察が事故状況等を把握して決定します。ただし、事故の現場でいったん物損事故扱いとされても、後日、むち打ちなどの症状が出たときには、医師の診断書を提出すれば人身事故に切り替えることができます。

警察が人身事故か物損事故かを決める

発生した交通事故がどちらの事故に該当するかは、加害者や被害者ではなく警察が決定します。主な判断材料は、人的被害の有無や被害者の届出内容などです。

交通事故が発生すると、連絡を受けた警察は現場に向かいます。そこで、事故現場の確認を行い、事故状況を確認して「交通事故証明書」を作成します。事故がどのように処理されているのか知りたいときは、交通事故証明書の「照合記録簿の種別」から確認しましょう。

物損事故で処理したいと言われたときの対応

万が一、事故直後に加害者や警察から物損事故で処理してほしいと言われても、ケガをしているなら、人身事故で届け出るのが無難です。ケガをしたのに物損事故扱いのままにしていると、例えば、自賠責保険を利用するために人身事故証明書入手不能理由書を作成・提出しなければならないといった手間が生じてしまいます。

なお、物損事故としていったん処理された後でも、ケガをしているなら、後日、人身事故として届け出ることが可能です。人身事故として届け出るためには、医師の「診断書」の提出が必要なので、軽いケガであっても放置せず、病院に行き診察を受けましょう。

警察や加害者が人身事故を物損事故にしたがる理由

事故発生後の処理の手間を理由に、人身事故を物損事故として処理したがる警察官が稀に存在します。また、刑事罰や行政処分を免れたいために、物損事故にしたがる加害者もいます。車の運転そのものが仕事の場合(タクシー運転手、トラック運転手)や仕事に車を活用している場合等にその傾向が強いと感じます。いずれの場合であっても、被害者のことを思って物損事故にすることを勧めているわけではありませんので、安易に応じて人身事故としての届け出を控えるのはやめた方がよいでしょう。

処理の手間を省きたいから

警察が物損事故にしたがる理由は、処理に掛かる手間の違いにあります。人的被害がなければ、原則として「物件事故報告書」という簡単な書類の作成だけで終わるためです。

一方、人身事故では、原則として当事者立ち合いのもとで実況見分を行い、実況見分調書や供述調書の作成が必要になります。また、加害者の刑事処分を決めるために事件を検察庁に送る「送致」などの手続も行うため、手続の手間に大きな違いが生じます。

免許停止などを避けたいから

一方、加害者が物損事故にしたがる1つ目の理由は、行政処分を免れるためです。行政処分では免許の違反点数の加算により、免許の停止や取り消し処分がなされることもあります。

違反点数には「基礎点数」と「付加点数」の2種類があります。基礎点数は違反行為ごとに、付加点数は交通事故の種類や被害の程度ごとに決まり、合計点が加算される仕組みです。また、前歴の有無や回数により、同じ違反点数でも免許の停止期間や取り消し年数が異なります。

車が必須の仕事をしている、前歴があるなど事情がある加害者は、免許の停止や取消しを免れたいという気持ちから、物損事故にしてほしいと言ってくることがあります。

刑事罰を逃れたいから

加害者が物損事故にしたがる2つ目の理由は、刑事罰を逃れたいためです。前述のとおり人身事故の加害者は、道路交通法違反等を理由に刑事罰を受けることがあります。

規定される罰則には以下の種類があり、事故の内容や程度によって所定の金額または年数、これらの刑を受ける可能性があります。

- 罰金刑:強制的に財産を取り上げられる

- 禁固刑:刑事施設に収容され身柄を拘束される

- 懲役刑:刑事施設に収容され、刑務作業に従事させられる

※2025年6月から懲役刑と禁固刑は「拘禁刑」に一本化されます。

さらに、刑事罰に処されると前科が付いて、本籍地の市区町村の「犯罪人名簿」に一定期間記録されたり、警察や警備員など一定の職務に就くことができなくなったりします。

人身事故なのに物損事故として処理するとどうなる?

ケガをしているのに物損事故として処理され、それをそのままにしておくと、相手方との示談交渉において、ケガの程度が軽いのでは?と疑われて治療費の支払いを停止されたり、慰謝料も十分に支払われなくなったりといった不利益が生じかねません。また、実況見分調書も作成されませんので、ドライブレコーダーの映像等の客観的な証拠がない限り、事後的に過失割合が争われた場合に、依拠する資料がなく、示談交渉がまとまりづらくなるおそれもあります。

余計な手間が生じる

前述のとおり、物損事故には自賠責保険が適用されません。物損事故扱いになっていても、実際にケガをしている場合には、自賠責保険の適用を受けることは可能ですが、人身事故証明書入手不能理由書を作成・提出するという手間が生じます。

加害者が任意保険に加入しておらず、その資力も十分でないときには、自賠責保険による補償に頼るほかないケースがあります。そのため、ケガをしたときには、円滑に自賠責保険を利用できるようにしておくと安心です。

慰謝料が支払われない

慰謝料は肉体的・精神的苦痛に対する賠償です。物損事故でも精神的苦痛は生じるものの、財産の損害賠償により慰められると考えられていますので、基本的に物を壊されたことに対する慰謝料は請求できません。

交通事故でケガをした場合には、ケガの程度・内容により以下の慰謝料を請求できますが、このうち、入通院慰謝料については、人身事故として届け出ていないと、ケガの程度が軽いと疑われて、十分に支払われなくなるおそれがあります。

| 慰謝料の種類 | 概要 |

|---|---|

| 入通院慰謝料 | 交通時の痛み、治療や手術に対する不安、通院の不自由により生じる精神的苦痛に対する補償です。 |

| 後遺障害慰謝料 | 交通事故により後遺障害が生じたことで、将来にわたり不便を強いられる精神的苦痛に対する補償です。 |

| 死亡慰謝料 | 交通事故で死亡した被害者本人と、残された家族の精神的苦痛に対する補償です。 |

正しい過失割合が決められない

過失割合とは発生した交通事故の責任が、加害者と被害者のどちらにどの程度あるかを割合で示したものです。ドライブレコーダーの映像等の客観的な証拠がない場合、人身事故であれば実況見分調書が過失割合を決める有力な証拠となります。しかし、物損事故では原則として実況見分調書は作成されませんので、加害者が嘘の発言をして自身の過失割合を不当に下げるよう画策していたときに、依拠する証拠がなく、嘘かどうかの判断が困難な事態に陥りやすいといえます。

過失割合は、受け取れる示談金の額に影響します。被害者の過失割合が大きいほど、受け取れる示談金の金額は少なくなります。正しい過失割合の決定が難しい物損事故は、示談金を受け取る上でも不利になることがあります。

物損事故から人身事故へ切り替える方法

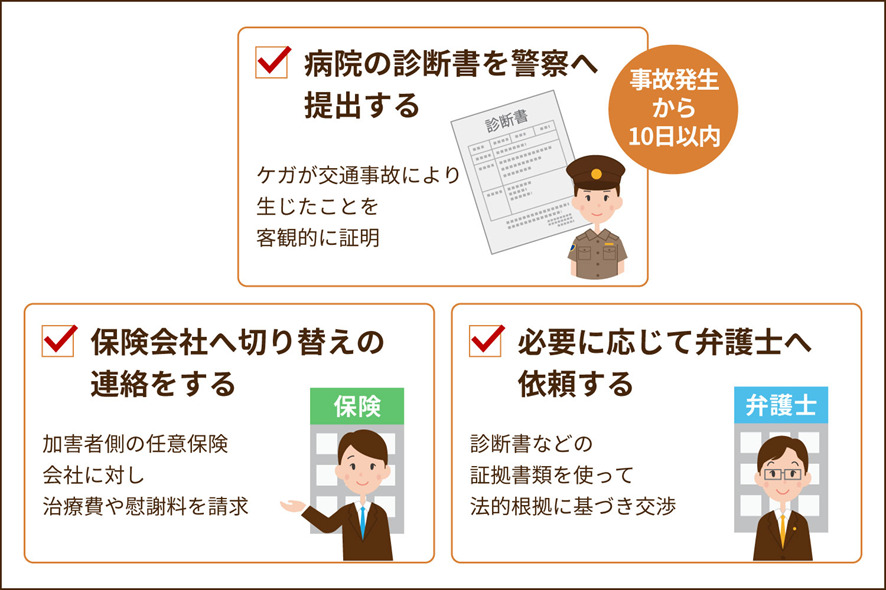

物損事故から人身事故への切り替えは、以下の流れで行います。

- 病院(医師)の診断書を警察へ提出する

- 保険会社へ切り替えの連絡をする

- 必要に応じて弁護士へ依頼する

交通事故発生時から相当な時間が経過していると切り替えに支障が生じることもありますので、事故後に身体に異変や痛みが生じたら、早めに医師の診察を受けて切り替え手続を進めましょう。手続のやり方がわからない、自信がないといった場合には弁護士に相談することをお勧めします。

病院の診断書を警察へ提出する

物損事故から人身事故に切り替えるためには、医師の作成した診断書が必要になります。そのため、まずは病院・医院を受診しましょう。

診断書を受け取ったら、交通事故を担当した警察署に連絡して、物損事故から人身事故へ切り替えを希望することを伝えることになります。その後、診断書を警察署に提出し、警察の指示に従って実況見分など必要な処理を行います。これらが完了すると、交通事故証明書の「照合記録簿の種別」が物損事故から人身事故に変更されます。

なお、物損事故から人身事故への切り替えに期限は設けられていませんが、事故発生日から相当な日数が経過した後に医師の診察を受けた場合、診断書を提出しても因果関係の存在が疑われて、正しく処理されないおそれがあります。そのため、事故後に痛みや異変を感じたら、遅くとも事故発生日から1週間以内には医師の診断を受けることをお勧めします。

保険会社へ切り替えの連絡をする

物損事故から人身事故に切り替えたら、加害者側の任意保険会社に対し、速やかにそのことを報告しましょう。このとき、どの病院・医院に通院するかも知らせておきましょう。

なお、警察での切り替えができず、物損事故扱いのままになっていても、保険会社へ「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、自賠責保険を利用することができます。上記書類は、保険会社の担当者にお願いすれば、送ってもらえます。

必要に応じて弁護士へ依頼する

警察が物損事故から人身事故に切り替えてくれない、または加害者側保険会社がケガを否定するなど、問題が生じたときは弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、診断書などの書類を分析・検討して適切に交渉することができます。また、早い段階で相談すれば、どのような治療を受ければよいか、後遺障害も主張したいときはどのような検査を受ければよいかなど、受診に関するアドバイスを得ることもできます。

適切な示談金を請求するためにも、少しでも困ったことがあれば早めに弁護士に相談しましょう。

まとめ

人身事故と物損事故は、「人の身体に被害が生じているかどうか」が定義上の違いです。交通事故でケガをし、異変や痛みを感じているときは、無理に我慢せず、医師の診察を受けて診断書を取得し、人身事故として届け出るようにしましょう。

物損事故として処理された後であっても人身事故に切り替えてもらうことは可能です。事故発生後にケガが判明したときは、早めに人身事故に切り替えましょう。もし、切替方法が分からないなどの問題があれば、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

【経歴】

| 2008年 | 弁護士登録 |

| 2010年 | 主に労働事件を扱う法律事務所に入所 |

| 2011年 | 刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる |

| 2012年 | 琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当 |

| 2014年 | 青梅市役所法律相談担当 |

| 2015年 | 弁護士法人化 代表弁護士に就任 |

| 2022年 | 賃貸不動産経営管理士試験 合格 2級FP技能検定 合格 宅地建物取引士試験 合格 |

| 2024年 | 保育士試験 合格 (令和5年後期試験) 競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験) |

| 2026年 | 貸金業務取扱主任者試験合格(2025年試験) |

【その他のWeb活動】

- ブログ:弁護士川浪芳聖の「虎穴に入らず虎子を得る。」

- Facebook:川浪 芳聖のフェイスブックページ